扶養内でパート!2024年扶養範囲内で働くなら月収金額はいくら?

- ちょっと得する知識

- 公開日:2018年9月 6日

- 最終更新日:2024年1月22日

扶養の範囲内で最大限の手取り収入を得たい!子育てが落ち着いたら仕事を始めたいと考える主婦(主夫)の方々に向けて、2024年時点で扶養範囲内にちょうどよく収まる月収の金額や働き方についてお伝えいたします。

この記事の目次

よく聞く扶養の範囲内とは?

「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」がある

「扶養」という言葉の意味は、主に経済的な要因で自分の力だけでは生活を維持できない人の援助を行うことであり、「扶養家族」とはその対象となっている家族のことを指します。また、家計に直接的に関係してくる扶養の種類として挙げられるのは、住民税と所得税が該当する「税金上の扶養」と、「社会保険上の扶養」の二つがあります。

扶養内で働くメリットとは

「主婦が昨年よりも頑張ってパートで稼いだのに、世帯としては昨年よりも手取り収入が減ってしまった」というケースを聞いたことがあるかもしれません。その理由は、定められた額を超える収入が発生したことから扶養から外れ、配偶者控除を受けられなくなったり、社会保険料を自分で払うことになったためです。

このようなケースを避けるためにも、扶養範囲内で働くことの知識を持つことは大きなメリットがあると言えるでしょう。

こちらの記事も参考になります。

「扶養の範囲内の概要について詳しくはこちら」

103万・106万・130万・150万の壁とは?

「扶養内」に関する年収は複数存在しますが、詳細な説明だと頭が混乱してしまいがちです。ここでは代表的な103万、106万、130万、150万の壁。それぞれの年収を超えたときに発生する変化の特徴を掴むため、おおまかにご説明します。

103万円の壁

年収が103万円を超えた場合、所得税が発生しますが大きな金額とはいえないものです。しかし、注意しなければならないのは、夫が勤める会社の「扶養手当」「家族手当」の支給基準です。この基準が「所得税法に定める控除対象」となっている場合は、これらの手当が支給されなくなる恐れがあります。

106万円の壁、130万円の壁

どちらも社会保険に加入する必要が生まれる金額ライン(働いている事業所の従業員数等の条件によって異なる)となります。この金額を超えた場合、約14%程度の保険料が給与から天引きされることとなるため、手取りに対するインパクトは大きなものとなります。

また、夫に支給される「扶養手当」が支給対象外になる条件は年収130万円未満とされているケースも多く、公務員の扶養手当の支給対象外条件も130万円となっています。

150万円の壁

年収が150万を超えた場合、夫の収入から控除が受けられる金額(満額:38万円)が低下します。しかし、年収に応じて徐々に減額されるため、家計に与える影響は緩やかなものとなっています。

知っておきたい制度の変更

2018年に行われた税制改正によって、控除に関する制度に変更が起きました。ここでは、配偶者控除と特別配偶者控除についてご説明いたします。

配偶者控除について

「配偶者控除」とは、世帯主に養う家族(配偶者)がいる場合、生活にかかる費用負担を考慮して税金負担(所得税・住民税)の調整を行う目的で制定された制度のこと。具体的な金額は年間38万円と、家計に取っては大きな金額です。

2017年までは、この配偶者控除を受けられるパートの上限年収は103万円でした。しかし29年度税制改正により、2018年1月からは、配偶者控除の上限は変わらないが、配偶者特別控除を利用することで上限年収が150万円に拡大されました。これまで、パート主婦が「稼ぎ過ぎては損をする」としていた金額のラインが上がり、103万円を気にせず稼ぐことができるようになったのです。

税制改正の詳細についてはこちら(国税庁ページにリンクします)

「国税庁 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」

配偶者特別控除とは

「配偶者特別控除」とは、103万円を超える収入があり、配偶者控除の適用が受けられなくても、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度のことです。

「扶養を外れると、いきなり家計の税負担が増えるのでは」と心配する人も少なくありませんが、この配偶者特別控除が調整弁となって、緩やかに税額が増えるような仕組みとなっています。こちらの控除対象金額も、税制改正によって給与年収上限が141万円から201万円へ拡大されました。

ただし、注意したいのは、夫の年収が高いと妻は配偶者控除が減額されたり、控除が受けられなくなること。給与年収が1,120万円以下なら全額控除(38万円)ですが、1,170万円以下だと26万円に、1,220万円以下だと13万円と減額されます。1,220万円を超えると、妻は配偶者控除を受けることができません。

支給される交通費の金額が高額で、それを含めると上限年収が超えてしまうといったケースもあるかもしれません。しかし、交通費は毎月一定金額以下(1カ月15万円以内)であれば非課税であるため、あまり気にする必要はないでしょう。

今回の改正は、配偶者控除が適用される夫にとっては2018年末に行う年末調整から影響することになります。そのため、現在パートで働いている人は、どのようにパート収入の調整をしていくか計算する必要がありそうです。

また、パートでも一定以上の収入があると、社会保険料を支払う必要が出てきますが、今回の改正では厚生年金や健康保険はこれまで通りのルールが適用されます。150万円のパート収入があった場合、「106万円の壁」「130万円の壁」を乗り越えることになるため、社会保険への加入や、国保や国民年金への加入が必要になります。

こちらの記事も参考になります。

「パートは扶養内で働くのが賢いの? 知っておきたい扶養の基本ルール」

扶養内でのパート、月額だといくらまで?

それでは具体的に、扶養の範囲内で働くには、月にいくらの金額を稼げばいいのでしょうか。

ここで大きなポイントとなるのは「社会保険料」です。妻の収入が106万円(会社の規模などの条件によっては130万円)を超えてしまうと、加入する必要が出てきます。手取り額を第一に考えるとしたら、社会保険の加入が発生しない範囲で働く方がいいでしょう。

社会保険料は、従業員101人以上の企業に勤めている場合は106万円から加算されます。2024年10月からは、勤務先の従業員が51人以上の企業が対象に含まれます。今は対象外でも、2024年10月以降に扶養から外れる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。

月にいくら稼ぐかのシュミレーション

ここでは、従業人101人以下の企業で働く場合で考えてみましょう。なお、夫に支給される「扶養手当」等については基準が異なるため除外した計算とします。

この場合、130万円から社会保険への加入が必要になるので、年間129万円までなら社会保険料を引かれずに稼ぐことができますが、所得税と住民税が発生します。

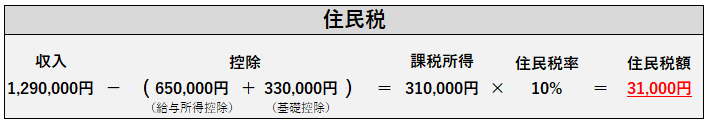

所得税・住民税はどれくらいかかる?

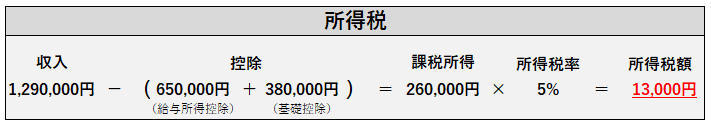

上記の計算となり、所得税は1万3千円を年間で収めなければなりません。

上記の計算となり、年間3万1000円の住民税を収めなければなりません。

結果、129万円から所得税と住民税に、住民税均等割5000円を引いた124万1000円が、100%の控除を受けながら1年間で稼げるギリギリの金額と言えそうです。

※住民税の均等割は居住している市区町村によって、金額が若干異なる場合もあります。あくまで参考値としてお考えください。

月額に直すとどれくらい?

では次に、この「年間129万円」をもとに、月額どのくらい稼げるのか。月々どのくらいの時間働いたらよいのか考えてみましょう。

129万円を12カ月で割ると、1カ月あたり約10万7500円です。

週に4回、パート・アルバイトに入ると考えると、一カ月に16日働く計算に。10万7500円を16日で稼ぐとしたら、1日あたり約6719円を稼ぐ必要があります。東京都の最低賃金である時給1,013円で換算すると、1日約6.5時間程度働く計算になります(1,013円×6.5時間=6,584円)。

1日6.5時間働くのは厳しいという場合は、1日5時間程度の勤務にし、一カ月のうち20日間を働く日に充てるという方法もあります。月額10万7500円を念頭におきつつ、自分の状況に合わせたいろいろなパターンを計算してみてください。

まとめ:「働き損」しないために、年収の上限を把握する

現在、パートで働いている人は、「扶養内の上限」の金額を頭に入れてシフト、そして収入の調整をするようにしましょう。これから働こうとする人は、扶養内勤務の条件に見合った仕事を探すのがよいですね。

マイナビミドルシニアでは、「扶養調整可能」な求人を探すことも可能です。自分の年代を「活躍中の年代」で選択し、さらにとこだわり条件の「女性が活躍中」を掛け合わせた検索を行えば、希望に適した求人を見つけることが可能です。

せっかく働くのであれば、できるだけ多くの収入を得たいのは誰しも共通する気持ちでしょう。扶養に関する知識を押さえて、世帯収入を最大限に高められるように工夫していきましょう。