働き損は絶対イヤ!! 得するパート主婦の働き方とは!?【2024年最新版】

- ちょっと得する知識

- 公開日:2018年12月21日

- 最終更新日:2024年1月22日

夫の扶養範囲内で働いているパートの皆さん。配偶者控除の適用条件が変わったことをご存じですか。「まだまだ扶養の範囲内で働きたい」「キッチリ働いた分はお財布に入れたい!」――そんな皆さんに配偶者控除の最新情報をお届けします!

この記事の目次

2018年1月より、配偶者(特別)控除制度改正!

配偶者(特別)控除制度とは?

配偶者控除とは、所得の少ない配偶者を持つ世帯の税負担を軽くするための制度です。制度改正により、2018年から新しい条件が適用されるようになりました。

2017年まで適用された主な条件は、「配偶者(妻)の年間給与収入が103万円以下」。年収を103万以下に調整すれば、自身が所得税を支払う必要がなく、さらに夫の所得から38万円(70歳以上の場合は48万円)が控除として引かれるので手取りが増える。その損得が発生する境目を「103万円の壁」と呼んだのです。

とはいえ、103万円を超えてしまった場合でも負担が一気に上がってしまう、ということはありません。世帯主(夫)の年間合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(妻)年間給与収入が141万円未満であれば、段階的に配偶者特別控除を受けることができるのです。

しかし、これは2017年までの制度の話。2018年の改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件はどのように変更されたのでしょうか。

「103万円の壁」が「150万円の壁」に変わった影響とは?

配偶者控除の対象となる妻の年収要件はこれまでと変わらず、103万円のまま。しかし、よりもっと女性が働きやすい環境を整えていきたい政府の方針で、配偶者特別控除が拡大されました。

条件であった年間給与収入は、「150万円以下」まで拡大。これにより、控除を意識するあまりパートの収入を月収ベースで8万5,000円程度に抑えていた人も、12万5,000円程度まで気兼ねなく稼げるようになりました。

月収を増やせることに加えて、夫の年収から38万円の控除を受けることができるこの制度改正により、家計が改善された共働きのお宅も多いのではないでしょうか。

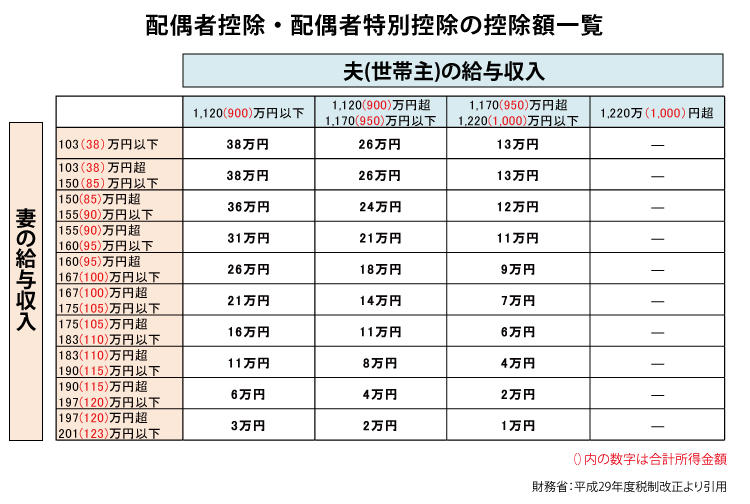

しかし、注意するべきポイントは夫の給与収入が1,220万(合計所得が1,000万)を超えてしまうと、配偶者控除が受けられなくなる、という点です。また、1,000万円以下であっても、所得によって控除される額が変わります。

あらかじめ皆さんも、自分の世帯がどのゾーンにいるかチェックしておきましょう。

配偶者特別控除は、「141万円の壁」から「201万円の壁」へと拡大

配偶者特別控除は、旧制度での条件は「141万円未満」でしたが、「201万円以下」に引き上げられました。こちらは、夫の合計所得金額と妻の年間給与収入に応じて控除される額が細かく分けられているので、詳しくは上の表を参照ください。

妻側の年収の条件が大きく拡大されたため、たとえば派遣社員としてフルタイムで事務の仕事をしている人でも、夫の所得次第では配偶者特別控除の適用内になります。もちろん、パートやアルバイトも同様です。

現在、求職活動中の人は、求人情報に記載されている時給や希望する労働時間から年間の給与収入を予測し、配偶者特別控除が受けられるかチェックしてみましょう。

絶対に損しない! パートの働き方シミュレーション

「年収条件が拡大されたのなら、もっと働いても大丈夫!」と思ったみなさん。確かに、配偶者控除や配偶者特別控除の年収上限は拡大されました。けれど、これらの控除は夫側の所得から控除されるもので、社会保険はまた別の条件があります。

一ヶ月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)など、複数の条件を満たすと妻は夫の扶養範囲から外れ、社会保険加入の対象となります。そのため、年収によっては、社会保険料が引かれることで手取りが一気に下がることもあり得ます。

そこで、社会保険の負担も考慮した上での働き方を考えてみましょう。ただし、社会保険(厚生年金保険)に加入することで将来もらえる年金額も増えますので、それをメリットとして考えることもポイントです。

従業員101人以上の企業に勤める場合

大手企業の社員や自治体の職員など、従業員101人以上の組織に勤める場合は、「年収106万円以上」「週の労働時間が20時間以上」などの条件を満たすと、妻も社会保険への加入が義務づけられます。106万円を超えても夫の所得次第で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますが、妻の年収から社会保険費が引かれるため、106万円未満に抑えた場合よりも手取りが少なくなってしまいます。

住んでいる地域や年齢などの条件によっても異なりますが、おおよそ月に14,000円ほど引かれるとイメージしてください。分岐点は125万円。この額を超えると、年収を106万円未満に抑えた場合よりも手取額が上回ります。

※1 2024年10月から、勤務先の従業員が51人以上の企業が対象に含まれます。今は対象外でも、2024年10月以降に扶養から外れる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。

従業員101人以下の企業に勤める場合

従業員が101人以下の組織に勤める場合は、「年収106万円以上」「週の労働時間が20時間以上」などの条件に加えて、「社会保険加入について労使合意がされている」場合、会社単位で社会保険に加入することができます。労使の合意がない場合は、年収が130万円を超えた場合に社会保険加入となります。

この場合も、130万円を超えることで手取額が一気に減ってしまいます。手取額が上回るラインはおおよその目安として170万円前後と考えておくと良いでしょう。

ここもチェック! 控除の対象となる人が気をつけること

最後に、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる人が、気をつけるべきポイントについてご説明します。

所得税「103万円」の壁は変わらない

たとえ配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための条件を満たしていても、前述の通り、年収によっては社会保険が適用されます。所得税も同様で、103万円を超えなければ配偶者(妻)に所得税の支払いは発生しませんが、このラインを超えると所得税が課せられるので注意しましょう。

業務委託の場合は、ルールが異なるので注意

企業に勤務せず、業務委託というカタチで仕事を請け負っている場合は、確定申告をします。配偶者控除を受けるには、収入から経費などを引いた額(所得金額)が38万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。パート勤務をしながら、副業として内職している場合もこのケースに当てはまります。

夫の所得で控除額が変わる

上でも紹介しましたが、夫の所得が1,000万円に近づくと、受けられる額が段階的に減っていき、1,000万円を超えると控除が受けられなくなってしまいます。つまり、今回の改正により、1,000万円が夫側のボーダーラインとなるわけです。妻側の条件を満たしていても、夫側の条件を満たしていなければ配偶者特別控除を受けられなくなってしまうため、「夫が高所得だけれど、控除を受けたい」と思っている方は夫婦で良く話し合うことをお勧めします。

まとめ:お得な働き方は、人それぞれ

パートで働いている主婦の皆さんの中には、まだお子さんが小さい家庭もあれば、すでにお子さんが成人して一人暮らしをしている家庭もあることでしょう。まだお子さんが小さい場合だと、時間を上手にやりくりしながら何とか働いていることと思います。それなのに「せっかくたくさん働いたのに、手取りはこれだけ..」とがっかりしたくはないですよね。

逆にお子さんが自立している家庭の場合、たとえ手取額が少なくなったとしても社会保険に加入した方が後々、有利なこともあります。なぜなら、社会保険の加入により、将来受け取る年金の額が増えるからです。

お得な働き方は人それぞれ。今だけでなく、将来のことも見据えて、皆さんにとって最も効率的な働き方を探してみてください。

関連する求人