これでわかる失業保険 申請方法や受給条件など一挙公開【社労士監修】

- ちょっと得する知識

- 公開日:2019年9月24日

退職後の仕事が決まっていない場合、新たな仕事先が決まるまでに経済的な不安を抱える人は多くいることでしょう。そんなときに心強いのが、雇用保険被保険者が受給できる「失業保険」です。制度のしくみや受給方法などについてまとめました。

この記事の目次

失業保険とは?

失業保険という言葉はよく聞くものの、具体的な仕組みや、いくら支給されるのか、どのくらいの期間支給されるのかなど漠然としている人も少なくありません。まずは失業保険の制度についてご紹介します。

失業保険ってどんな制度?

失業保険とは、正式には雇用保険と呼ばれる公的保険制度の一つです。自己都合、会社都合、定年退職などそれぞれの理由でも、次の勤務先が見つかるまでの期間、失業手当(正式名称は基本手当)を受給することができます。

ハローワークでは失業の定義について「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること」と定めています。

つまり、失業保険の給付は、新しい職業に就くまでの生活支援という役割を担っており、所定の手続きを経て、給付を受けることができます。

しかしながら、失業保険は誰もが受給できるというわけではありません。以前の勤務先で雇用保険に加入しており、一定の条件を満たしていることが必要です。受給資格や給付の条件を見てみましょう。

自己都合退職の場合

転職や起業など、個人的な都合で退職した場合がこれに該当します。

定年退職の場合は、退職理由は自己都合退職と同様の「一般」になりますが、3ヵ月の給付制限はありません。

雇用保険に加入していた期間

「離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」

特定理由離職者の場合

退職の理由が仕方のない場合などには、「特定理由離職者」となります。特定理由離職者と認定されるには以下の理由が必要です。

・有期雇用契約が満了し、更新されなかった場合

・体力不足・心身障害などにより業務の遂行が困難になった場合

・妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間の延長措置を受けた場合

・父・母などの扶養介護が必要となり、家庭事情が急変した場合

・単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった場合

・会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた場合

雇用保険に加入していた期間

「離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」

特定受給資格者の場合

解雇(懲戒解雇は除く)や倒産など自分の意志とは関係なく失業となる場合は、「特定受給資格者」として認定されます。この場合、給付制限が免除され、所定給付日数が増える可能性があります。

雇用保険に加入していた期間

「離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」

受給額はどれくらい?

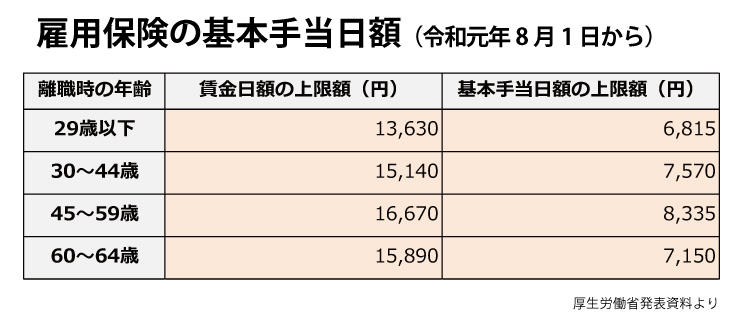

実際に、いくらくらい支給されるか気になるところですが、受給額は1日あたりの受給額を指す「基本手当日額」と、給付される日数である「所定給付日数」によって決まります。

基本手当日額の計算式は下記の通りです。

【基本手当日額の計算式】

賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)

基本手当の日額の上限は年齢に応じて変わってくるため、上限の金額は以下の表で確認してください。

給付率は年齢や賃金日額に応じて、50%~80%の範囲で決定します。複雑な計算方法に基づいて算出するため、正確な給付額を知りたい場合は、ハローワークに問い合せるのが確実です。

また、失業保険は次の勤務先が見つかるまで、ずっと支給が続くというわけではありません。所定給付日数は、勤務した期間と年齢、会社都合退職か自己都合退職かによって変わりますが、会社都合の場合の失業手当給付日数は90日~330日、自己都合の場合の失業手当給付日数は90日~150日となっています。

失業保険の給付制限とは?

失業保険はハローワークで手続きを行なえばすぐに給付されるというわけではありません。受給資格が認められてから7日間は「待機期間」と呼ばれており、失業保険を受給することはできません。

会社都合による特定受給資格者や、家族の転勤に伴う引越しといった特定理由離職者の場合は、7日間の待機期間のあとに支給が開始されます。

ただし、転職や起業といった自己都合退職の場合には、待機期間のあとに3ヶ月の給付制限が設けられています。つまり、自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加え、3ヶ月の給付制限が過ぎてから、失業保険が支給されるのです。

職業訓練も受けられる!

雇用保険の被保険者は、国や地方公共団体が雇用保険を受給している求職者を対象に行う「公共職業訓練」を受けることができます。

職業訓練の受講期間は、主に3ヶ月~6ヶ月ですが、中には2年間など長期間に及ぶものもあります。受講できるコースは、介護や医療事務、ビジネスパソコン、プログラミング、Web制作、美容、経理など、就職につながるさまざまな種類が用意されています。

なお、受講には選考があるので、希望すれば誰でも受けられるというわけではありません。選考に通れば無料で受講ができるうえ、交通費(上限あり)や受講手当も支給されます(テキスト代は自己負担)。

さらに、失業保険の受給期間を超える長期間の受講期間となった場合は、修了まで失業保険の支給期間が延長されます。

失業保険給付手続きと注意点

失業保険(失業手当)の給付を受けるには、所定の手続きが必要です。申請方法や注意点などについてまとめました。

失業保険給付手続きの流れ

それでは、どのような手続きを行なったらいいのか、失業保険(失業手当)を受給するまでの流れを、時系列に沿ってご紹介します。

<必要書類を準備する>

ハローワークに出向く前に、必要書類を準備しましょう。準備する書類は下記の通りです。

・雇用保険被保険者離職票(退職前に勤務していた会社から発行)

・マイナンバーカード

※マイナンバーカードがない場合は(A)(B)のどちらか

(A)マイナンバー確認書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載がある住民票のうち、いずれかひとつ)

(B)身元確認書類(運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書のうちひとつ。ない場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類※コピー不可)

・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚

・本人の印鑑(ネーム印不可))

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの)ただし、金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要

<ハローワークで手続きをする>

必要書類が揃ったら、ハローワークを訪問。ハローワークでは、離職票等必要書類の提出をするとともに、求職の申し込みを行います。

失業保険の給付を受けるには、求職活動の意思を示すことが重要になるため、求職申込みは必須です。「雇用保険説明会」の日時についても担当者から案内されるので、しっかりとメモしておきましょう。

<雇用保険説明会に参加する>

指定された日時に、雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加します。ここで失業認定日が決定します。

<認定日にハローワークに行く>

次は、雇用保険説明会で決定した失業認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。失業手当を受給するためには、月に2回、求職活動をすることが必要。認定日に、失業認定申告書を出し、失業の認定を受けます。

<失業保険の支給開始>

退職の理由が、会社都合や正当な理由がある自己都合であれば、失業認定日から通常5日前後で、指定の口座に失業手当が振り込まれます。起業や転職などの自己都合で退職した場合、3ヶ月の給付制限があるのは、先にも説明した通りです。

なお、継続的に失業保険を受給するためには、原則として4週間に1度、失業の認定をハローワークで受けることが必要となります。

失業保険受給中に再就職が決まった場合

給付期間が最長で330日分という失業保険。そのため、早く再就職をしてしまっては、満額失業保険が受け取れないため、損をするのではと考える人も少なくありません。

そう考える人に知ってほしい制度が「再就職手当」です。これは、早期の再就職を促すための制度で、失業保険を受給しながら求職活動をする中、安定した仕事(1年を超えて雇用されることが確実と認められる場合)に就いた場合、「再就職手当」として一時金が給付されるというものです。

手当の額は、早期に就職するほど高くなる仕組みとなっています。

再就職手当をもらうには?

<ハローワークに再就職を報告する>

就職が決まったら、ハローワークに報告します。

<再就職先にて採用証明書を記入してもらう>

再就職先で、採用証明書への記入をしてもらえるように申請します。

<再就職手当支給申請書をもらう>

就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受けます。この時に必要なものは、「採用証明書・失業認定申告書・雇用保険受給資格者証・印鑑」、同時に「再就職手当支給申請書」です。

<再就職する>

再就職したら、できるだけ早く再就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主欄を記入してもらいます。その後、本人が「再就職手当支給申請書」の申請者欄に記入します。

<ハローワークで再就職手当の申請をする>

再就職手当の手続きは、就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに申請することが必要となります。1ヶ月以内に申請すればいいとはいえ、再就職後のあわただしさにうっかり忘れてしまうことも考えられます。申請のスケジュールは早め早めを心がけるといいでしょう。

<支給開始>

再就職手当はいつからもらえるか気になるところですが、申請後決定が認められると、7日以内に指定している口座に振り込まれます。

申請の際の注意点は?

失業保険の申請で特に注意したいのが、失業期間中や待機期間中のアルバイトです。失業保険で支給される額は、退職前に働いていたときの5割~8割であるため、足りない分を補おうとパートやアルバイトを検討する人もいるのではないでしょうか。

失業保険の給付期間中でも、「定職に就いたとみなされない程度の日数」であればアルバイトは可能です。しかしながらその日数については、はっきり何日以上と定義されていません。

そのため、アルバイトをする場合は、ハローワークの職員と1日の労働時間や賃金について確認しておくと安心です。また、早く収入を得たいからと、7日間の待機期間中にアルバイトを始めてしまうと、再就職したとみなされることがあるため、こちらも注意したいところです。

また、失業保険を受給するには求職活動が必要ですが、実際には求職活動を行っていないにもかかわらず、失業保険をもらいたいからと虚偽の申告をするのは不正受給に当たります。アルバイトや内職などを行ったのに申告しなかったり、入社した日をずらして虚偽の日付を申告するのも不正受給となります。

不正が発覚した場合は、失業保険の支給が停止されるだけでなく、全額返金や2倍(合わせて3倍)の納付命令がされるなど、重いペナルティが課せられることもあります。信用を失うばかりか、金銭的負担もかなり重いものになるかもしれません。

不正受給をするつもりはなくても、結果的に「不正である」とみなされたら同様の処分が下されます。十分に注意しましょう。

年金と失業保険は一緒にもらえる?

公的年金を受給する年齢で失業した場合、年金と失業保険を一緒にもらうことができるか不安に思う人もいるのではないでしょうか。

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給している者が、失業保険の基本手当をもらう場合、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となります。ただし、65歳以上の被雇用保険者が失業した場合に給付される「高年齢求職者給付金」では、年金との併給もできます。

いずれも失業中の生活を支える大事な収入となりますが、失業保険や高年齢求職者給付金、再就職手当は確定申告の対象外となります。

まとめ:シニアの退職後の生活を支える失業保険

失業保険は、退職理由によって支給される時期が異なります。また、65歳以上であれば「高年齢求職者給付金」となり、年金との併給も可能ですが、65歳未満であると年金と一緒に受給することができません。

受け取れない期間が長くなったり、収入が減ると、ライフスタイルにも少なからず影響が及びます。退職する際は、失業手当の受給のタイミングなどを考えることも重要かもしれません。

記事に関する問合せは、ご意見・お問い合わせよりお寄せください。

※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。