転職は何歳まで?転職限界説とそれ以上に重要なこと

- キャリアを考える

- 公開日:2019年8月27日

転職を考えたとき、ふと自分の年齢のことが頭をよぎる人もいるのではないでしょうか。しかし人材不足といわれる現在、ミドル・シニア世代に対するニーズも高くなっており、年齢は特に気にする必要はないという意見もあります。今回は転職できる年齢に限界はあるのか解説します。

この記事の目次

本当に転職には年齢リミットがあるの?

「転職年齢限界説」という言葉を聞いたことはないでしょうか。転職のリミットは「28歳」あるいは「32歳」「35歳」という説です。いずれもミドルシニア世代の年齢とはかなり離れてしまっているのが気になるところですが、実際、この転職限界説は本当なのでしょうか。

求人情報を見ると、応募年齢を設けている会社もあれば、年齢不問で人材を募集している会社もあります。実際に40歳・50歳でも転職を成功させている人も多くいるため、「転職が絶対にできない」というような年齢制限はないといってもいいでしょう。

それなのになぜ、根強く「転職ができる年齢には限界がある」といわれるのでしょうか。一般的によく言われる「転職限界説」の理由について探っていきましょう。

<転職限界説:28歳>

20代は自分のスキルを磨いたり、専門分野や可能性を探すいわば「探索期」。また、一般的に会社で"若手"とされる年齢は30歳くらいまでで、30歳、40歳と年齢が上がるにつれ、即戦力としての期待が高まるようになります。

「28歳」という年齢が限界説として挙げられるのは、若手として通用する30歳までには自分の進むべき道で働けるよう、30歳前までに転職を考えた方がいいという意味合いが強めです。つまり28歳は転職のリミットではなく、転職を考えるひとつの「目安」として考えたほうがいいでしょう。

<転職限界説:32歳>

年功序列の文化が浸透している企業では、上司は年上、部下は年下という基本構造が崩れることを嫌い、社内秩序を最優先とするために、年下上司・年上部下が生まれることを敬遠するケースもあるようです。

つまり、「32歳」という年齢は、そのような企業において「年下上司・年上部下が生まれないギリギリの年齢」ということから来ています。

今は年齢よりも能力を重視するようになっており、年下の上司も珍しいことではありません。そのため、年功序列を重視する会社への転職でなければ、「32歳」という限界説は気にしなくてもいいと考えられます。

<転職限界説:35歳>

最もよく聞くのは「35歳が転職のリミット」という話ではないでしょうか。これは、35歳での転職になると、定年の60歳まで25年を切ってしまうため、キャリアアップにも不利になるという考えからきています。

しかし、この説は転職ブームだった2006~7年ごろの話。当時の転職者の平均年齢は29歳くらいで、1993年~2002年前後の就職氷河期に採用できなかった若い世代を、「第二新卒」のような形で採用する企業が多くありました。若手への需要が高まったことから、35歳以上の人材への需要が少なくなったため「35歳転職限界説」が生まれたのです。

2017年の下半期調査の結果を見ると、転職成功者はのうち35歳以上が25%以上を占めています。現在は4人に1人は35歳であるため、「35歳転職限界説」も、特に気にしなくてもいいでしょう。

<女性の30歳転職限界説>

「女性の転職は30歳まで」という言葉も耳にしたこともあるかもしれません。これは、総合職をアシスタントする一般職の求人が30歳くらいを境に少なくなることが影響していると考えられます。

しかし、一般職ではなく総合職や専門職を選ぶ場合は「30歳」という年齢を気にすることはありません。

転職に年齢が関係する理由

「転職年齢限界」という説があるものの、絶対に転職ができないというわけではありません。しかし実際のところ、採用基準として年齢を重視する企業があるのも確かです。企業が応募者の年齢を気にする理由とはどういったものなのでしょうか。

まず考えられるのは、「将来性」です。同じ能力を持っていたとしても、年齢が若く長い間勤務できる人の方が、長い目で見ると会社に多くの利益をもたらす、という考えが影響しています。スキル・能力は同等な30歳・40歳の2人が応募してきた場合、若い応募者の方を採用する会社も少なからずあるでしょう。

次いで挙げられるのは、「年上の部下を避けるため」。先ほども説明しましたが、部下が年上になることによって「仕事がやりにくい」と感じる人も一定数存在するため、同じスキル・能力であるならば、軋轢を避けるために若い応募者を採用する会社もあると考えられます。

企業側も年齢ではなく能力を重視したいと考えているもの。しかしスキルが同様であれば、「業務が円滑に進むこと」「会社に利益をもたらすこと」という観点から、年齢が若い人材を採用することが少なくないようです。

なぜ求人に年齢制限が記載されていないのか

「若い人が欲しいのならば、欲しい年齢を求人原稿に記載すればよいのに」と思った方もいるのでは。確かに本音を記載しておいたほうが、どちらにとっても無駄が省けてよさそうなもの。ですが、それは法律で禁止されているのです。

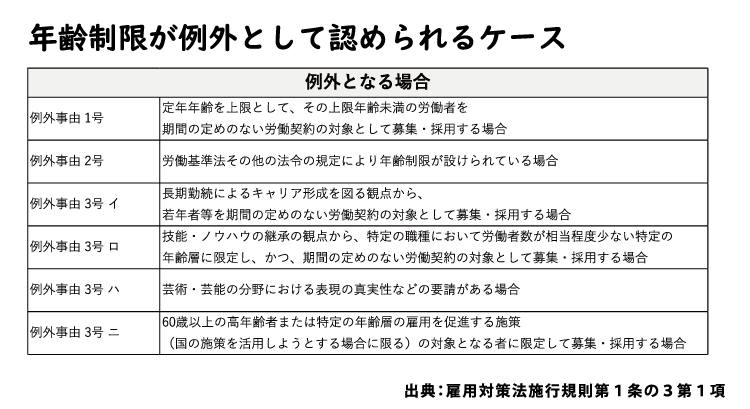

求人応募で年齢制限を禁止しているのは、2007年に改正された「雇用対策法」。この法律により「年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならない」こととされ、年齢制限の禁止が義務化されたのです。

そのため、上記の例外として年齢制限が認められる場合を除き、採用において年齢制限が認められていないという背景があるのです。

転職時に大切な年齢以外の要素とは

法的に年齢制限は禁止されており、転職に年齢の限界はないとはいえ、「結局、企業は若い人が欲しいんじゃないの」という考えが頭をもたげることが多いもの。

そんな方向けに、中高年からの転職を成功させる3つの要素をお伝えします。

年齢を気にしすぎない

35歳以上の転職者が4人に1人いることに加え、ミドル・シニア世代の能力が注目されている現在、必要以上に転職年齢を気にする必要はありません。

募集している求人の背景を想定したうえで、マネジメント力、特定の分野のテクニカルスキル、プレゼン力、取得した資格、人脈など、年齢をカバーする経験や能力をアピールしましょう。

せっかく高い市場価値があるのに、年齢を考えて一歩を踏み出せなかったり、タイミングを逃してしまうことがないように、これまでの経験やスキルの棚卸しを改めて行うことも重要なポイントです。

待遇・条件にこだわりすぎない

転職するからには、待遇も給与もアップさせたいと思うもの。しかし、そればかりにこだわってしまうと、自分が進みたい方向と違ってしまったり、スキルとのアンマッチが出てしまうことも考えられます。目先の好条件にとらわれず、10年後・20年後を見据えて転職先を決めましょう。

熱意を伝える

応募する際は、「年齢は高いが、それでも採用したい」と採用担当者が思えるように、積極的に自分の経験やスキル、思いや熱意を伝えましょう。志望動機も重要なアピールポイントです。若い応募者よりも、厳しい目で見られることを念頭に置いて、履歴書の作成や面接に挑むことが必要になります。

中には年齢をシビアにとらえている会社もありますが、会社の方針だと割り切り、自分に合った会社を探すことを優先しましょう。年齢不問の募集をチェックするほか、今はミドル・シニア世代を対象とした転職エージェントもあるので、それを利用するという方法もあります。

まとめ:年齢は気にせず積極的に応募を

年齢が上がるにつれ、転職は難しいというイメージがありますが、一部報道によると4人に1人の転職者が35歳以上というデータも出ているようです。これから転職活動に踏み出したい人にとっては、勇気づけられるデータではないでしょうか。

ミドルやシニアの即戦力を期待する会社も多いので、必要以上に年齢を気にせず、積極的に応募してみることをおすすめします。