定年退職でも失業保険(手当)はもらえる?条件や手続き方法を解説

- ちょっと得する知識

- 公開日:2024年6月 3日

仕事を退職した後に受けられる制度の1つに、失業保険があります。失業保険とは、求職者が安定した生活を送りながら1日でも早く再就職できるように、給付金や職業紹介を通じてサポートする制度です。定年退職は失業とは異なるため、失業保険の対象とならないのではないか、と考えている人は多くいるでしょう。しかし、失業保険は条件を満たしていれば、定年退職後でも受給可能です。今回は失業保険をもらうための条件や、申請の流れなどをご紹介します。

この記事の目次

定年退職後に失業保険をもらうための条件

定年退職後に、失業保険をもらうことは可能です。ただし、必ず全員がもらえるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは、定年退職後に失業保険をもらうための条件について、ご紹介します。

条件①失業中の状態&再就職の意思がある

失業保険の受給の前提条件として、現時点で失業中であることが挙げられます。失業状態とは、再就職の意欲があり就職活動をしていても就職先が見つかっていない状態を指します。

そのため、まずは以下の3点に当てはまっていなければ、失業保険の受給対象には該当しません。失業の条件に該当しているかどうかは、本人の主観ではなくハローワークによって客観的な判断で決まります。

• 現在働いていないこと

• 再就職への意欲があること

• いつでも仕事ができる健やかな心身と環境が整っていること

条件➁失業保険をもらうために必要な労働履歴がある

失業保険を受け取るためには、必要な労働条件を満たしている必要があります。原則、退職日以前の2年間のうち、被保険者期間が12ヶ月以上あることです。

被保険者期間が1ヶ月とカウントされるには、離職日から逆算して1ヶ月ごとに区切った期間において、11日以上働いている必要があります。賃金支払いの基礎となる労働時間が、80時間以上ある場合もカウントの対象です。

条件➂失業保険をもらうための年齢条件(65歳未満)である

失業保険を受給できるのは、65歳未満です。つまり、失業保険を受給するには、64歳11ヶ月時点までに受け取らないといけません。さらに注意すべきは、65歳の誕生日前々日までに退職している必要がある点です。日本の法律上、誕生日前日に1歳年をとるため、退職日が65歳の誕生日前日では失業保険の給付対象外となってしまいます。

ただし、65歳で定年退職する場合は、失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。こちらについては後ほど詳しくご紹介します。

失業保険でもらえる金額は退職前の賃金をもとに計算

失業保険ではもらえる金額や期間が決まっています。詳しい計算式や受給できる金額を解説します。

失業保険の支払額は退職前の賃金をもとに計算

失業保険は、離職前の賃金を元に決まります。1日あたりの失業保険の金額は「基本手当日額」と呼ばれ、賃金日額に給付率をかけます。賃金日額は、賞与などを除いた退職前の最後6ヶ月間の賃金総額を180日で割った数字です。

▼賃金日額と基本手当日額の上限額

| 離職時の年齢 | 60〜64歳 |

|---|---|

| 賃金日額の上限額 | 16,210円 |

| 基本手当日額の上限額 | 7,294円 |

▼基本手当日額計算(離職時の年齢が60~64歳の場合)※65歳以上で高年齢求職給付金を受給する際も、同じ表を利用します。

| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |

|---|---|---|

| 2,746円以上〜5,110円未満 | 80% | 2,196円〜4,087円 |

| 5,110円以上〜11,300円未満 | 80%〜45% | 4,088円〜5,085円 |

| 11,300円以上〜16,210円未満 | 45% | 5,085円〜7,294円 |

| 16,210円以上〜 | - | 7,294円(上限額) |

引用元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5 年8 月 1 日から~」

失業保険給付額のシミュレーション

上記の表をもとに、給与総額が25万円/月の場合の失業給付額のシミュレーションを行います。

まずは、離職日の直前6か月の賃金総額から、賃金日額を計算しましょう。

賃金日額

給与総額25万円×6ヶ月÷180日=8,333円

次に基本手当日額を計算します。賃金日額が5,030円〜11,140円の場合、基本手当日額は以下の式のうち、低い方を採用されます。今回は低い方の➁が採用されます。

①0.8賃金日額-0.35{(賃金日額-5,110)/6,190}賃金日額

➁0.05賃金日額+4,520

基本手当日額

8,333×0.05+4,520=4,936円

ここに、給付日数をかけると、受給できる金額が確認できます。給付日数は被保険者期間によって異なります。今回は最大の150日で計算します。

失業保険の支払い額

4,936円×150日=740,400円

失業保険を受給できる期間は勤続年数で異なる

失業保険を受給できる期間は、離職理由と勤続年数によって異なります。所定の給付日数は、被保険者期間によって変わり、定年退職の場合は90〜150日のいずれかになります。

| 被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

|---|---|---|---|

| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |

失業保険が受給できるのは基本的に7日間の待期期間後

定年退職は、一般的に「会社都合」による退職扱いです。

失業保険の受給は、退職が自己都合か、会社都合によって受給金額や期間が異なっています。会社都合の場合は、失業保険の受給資格が認定した日から1週間の待機期間の後、翌日から支給されます。

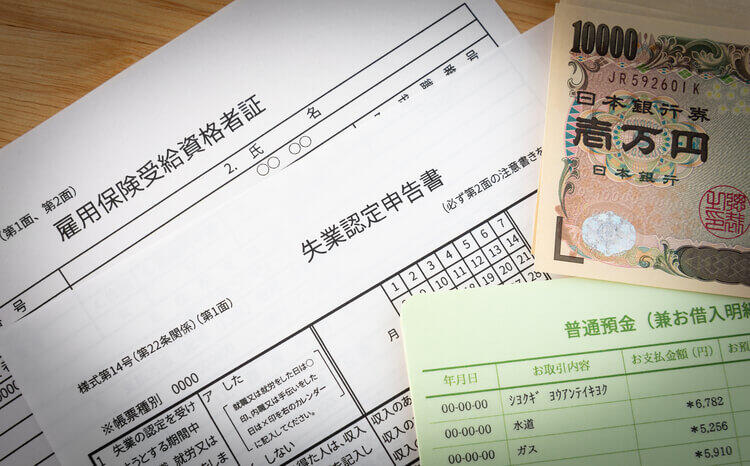

失業保険の申請の流れ

失業保険を利用したい場合は、自身で申請をする必要があります。失業保険を申請する流れは、以下の通りです。

1. 離職票交付後ハローワークで申請

2. 雇用保険説明会

3. 失業認定日にハローワークへ行く

4. 失業保険の振り込み

定年退職をした後に、離職票が交付されたら失業手当の申請が可能です。ハローワークにて求職申し込みを行うと、受給資格が決定し雇用保険説明会への案内がされます。指定された日時にハローワークへ向かい、雇用保険説明会を受けます。ここで失業認定日が決定するため、求職活動を行いましょう。

認定日になったら再度ハローワークへ行き、失業認定報告書と雇用保険受給資格証を提出すると、失業手当が振り込まれます。失業保険の振り込みは、失業認定を行ってから1週間ほどです。

▼失業保険の申し込みに必要な書類

• 離職票-1

• 離職票-2

• 個人番号確認書類いずれか(マイナンバーカード、通知カード、住民票)

• 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

• 最新の写真2枚(正面上半身、タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝)※マイナンバーカードの提示で省略可能

• 本人名義の預金通帳やキャッシュカード

なお、65歳以上が受け取れる高年齢求職者給付金についても、基本的な持ち物や申請の流れは変わりません。

定年退職後に失業保険をもらう際に知っておきた注意点

定年退職後に失業保険を受給するには、いくつか知っておきたい注意点があります。

失業保険と老齢厚生年金の同時受給はできない

失業保険を受給している間は、老齢厚生年金の受給はできません。失業保険の申し込みはハローワークにて行いますが、求職の申し込みをした時点で、老齢年金の一部または全額の支給が停止します。

ただし、失業保険を申請していても、年金の支払いが行われる時期があります。主に、失業保険を申請してから受給を開始していない時期や、給付延長によって失業保険の受給を停止している期間です。ですが、実際に支払われるのは3ヶ月後となる点は、覚えておきましょう。

受給できる期間は1年のみ

原則、失業保険を受給できる期間は、離職した翌日から1年間のみです。所定の給付期間が残っていても、期限を過ぎた場合は支給対象とはなりません。退職後すぐに手続きを取らないと、失業保険の活用は難しくなります。

しかし、定年退職後にゆっくりと過ごしてから活動したい人もいるでしょう。その場合は、受給期間の延長申請が可能です。受給期間の延長申請は、退職した翌日から起算して2ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」を提出しましょう。申請によって、最長で1年間の受給期間延長が可能です。

再就職手当の支給も確認する

もし、失業手当の受給開始から、すぐに再就職した場合は再就職手当が支給される場合があります。再就職手当がもらえるのは、失業保険の給付日数が1/3以上残して再就職した場合です。再就職手当でも受給条件が設けられているため、再就職が決まりそうな場合は事前に確認しましょう。

正しい情報を申告する

失業保険の受給には、定期的な失業認定を受ける必要があります。失業期間の労働や給料の発生があれば、失業認定申告書に正しく申告しましょう。給与をもらったが金額を忘れた、求職活動を十分にできなかったなどの理由で、虚偽の申告をするのはやめましょう。

虚偽の申告が発覚した場合は、失業保険の支給停止や不正受給した分の3倍の額を返還する必要があるなど、ペナルティが課されます。

65歳以上の場合は高年齢求職者給付金が支給される

65歳以上で退職をした場合は、失業保険は受け取ることができません。その代わりとして、高年齢求職者給付金の支給対象となります。高年齢求職者給付金は、65歳以上の人のための失業保険です。雇用保険の制度では、65歳の誕生日前日を境として「一般被保険者」から「高年齢被保険者」へ位置付けが変わるためです。

▼高年齢求職者給付金を受給するための条件

• 離職時に雇用保険に加入しており、65歳以上である

• 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある

• 失業状態にある

高年齢求職者給付金には、年齢の上限が設けられていません。条件を満たしている限りは、70歳でも80歳でも給付可能です。また、回数の制限も設けられていないため、条件を満たせば何回でも受給できます。

高年齢求職者給付金のメリット

失業保険と比較した場合の、高年齢求職者給付金のメリットについてご紹介します。

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に一定期間加入していると、何度でも受け取り可能です。また、年金とも同時に受給ができるため、求職活動に対して余裕が持てる点がメリットとなります。

さらに、審査に通った後は一括で受給ができます。まとまったお金を受け取れることも、嬉しいポイントでしょう。高年齢求職者給付金の給付額は、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の被保険者期間がある場合は50日分が支給されます。

高年齢求職者給付金のデメリット

高年齢求職者給付金は、失業保険と比較して給付日数が少ない点はデメリットと言えるでしょう。また、離職日の翌日から数えて1年間のみ、受給期間として設けられています。つまり、離職後に求職の申し込みをしたとして、受給期限日が残り30日であれば、30日分しか支払いされません。

まとめ

失業保険は定年退職後でも受給ができます。ただし、下記のような条件を満たしている必要があります。

• 失業中の状態&再就職の意思がある

• 退職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上ある

• 定年退職が65歳未満

もし、65歳以上で退職した場合は、失業保険は受け取れません。しかし、代わりに失業保険の受け皿となる、高年齢求職者給付金の受給が可能です。

失業保険を受ける際には、いくつか注意しておくべき点もあります。老齢厚生年金の同時受給ができない、受給期間が限られている点などです。思っていた金額を受け取ることができなかったとならないよう、事前にしっかりと調べておきましょう。