加給年金とはどんなもの?徹底解説!【社労士監修】

- ちょっと得する知識

- 公開日:2019年4月22日

- 最終更新日:2020年10月 5日

配偶者や子どもなどの扶養している家族を持つ人の場合、「加給年金」と言って、年金を多く受け取ることができます。しかし、加給年金を受け取るには条件があり、しかも事前に手続きが必要。今回は、加給年金の仕組みや条件、手続きの方法について解説します!

この記事の目次

加給年金とは

加給年金制度の仕組み

加給年金とは、厚生年金の加入者に「生計を維持している配偶者や子ども」がいるときに加算される年金のことです。

夫が年上の場合、夫の年金のみで生計を成り立たせる場合も。そういったケースでは生活が苦しくなるため、「妻の年金が支給されるまでの期間、夫の年金に上乗せされる」という年金です。

「年金における家族手当」と考えるとわかりやすいかもしれませんね。

厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、65歳に到達した時点で条件を満たしていると、加給年金を受け取ることができます。

加給年金の支給対象になるには、配偶者や子どもに年齢制限があります。さらに、老齢厚生年金を受け取る本人の年齢に応じて、加給年金の特別加算もあります。

次の項から加給年金の対象となる条件や金額について、わかりやすく解説します。

加給年金をもらえる条件と金額

加給年金をもらうには、以下の条件を満たしている必要があります。

【加給年金の条件】

・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある。

・65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者または子どもがいる。

・配偶者または子どもの年収が850万円未満(所得650万円未満)である。

さらに、生計を維持している配偶者や子どもに関しては、以下のような年齢制限があります。

【配偶者や子どもの年齢制限】

・配偶者......65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はなし)

・子ども......18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。

加給年金の支給対象になると、どのくらいの金額が加算されるのでしょうか。

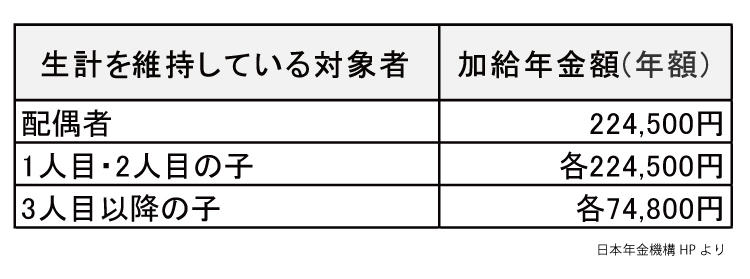

■加給年金額

さらに、老齢厚生年金を受けている本人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に特別加算されます。

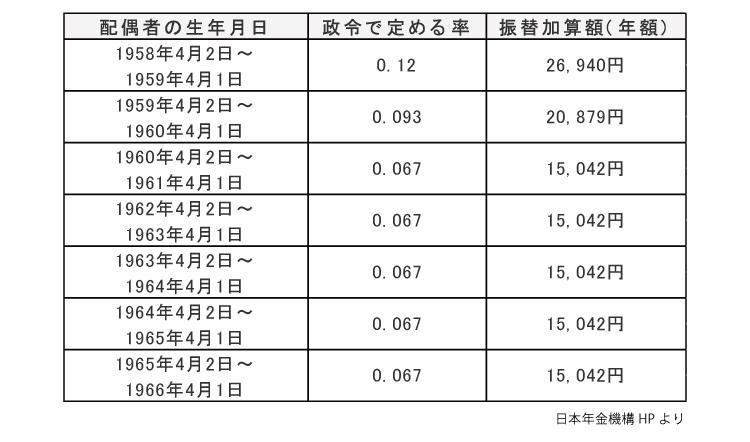

■配偶者加給年金額の特別加算額

では、実際に例を挙げて、加給年金がいくらもらえるか計算してみましょう。

【ケース1】

厚生年金に加入していた本人......67歳(1951年5月2日生まれ)

生計を維持している対象者......60歳の妻

加給年金額224,500円+特別加算額165,600=年間390,100円

生計を維持している対象者は配偶者のみなので、加給年金は224,500円になります。

さらに、本人が「1943年4月2日以後」に生まれているため、特別加算額として165,600円が加算されます。

【ケース2】

厚生年金に加入していた本人......67歳(1951年5月2日生まれ)

生計を維持している対象者......56歳の妻、17歳の子、14歳の子の2人

加給年金額673,500円(224,500×3人)+特別加算額165,600=年間839,100円

生計を維持している対象者は、配偶者と子ども2人。そのため、加給年金は224,000円(配偶者)+224,000円(1人目の子)+224,000円(2人目の子)となります。

さらに、本人が「1942年4月2日~1943年4月1日」に生まれているため、特別加算額として165,600円が加算されます。

なお、加給年金額や特別加算額は、年間の支給金額です。これを月あたりの支給額に直すと、【ケース1】が32,509円、【ケース2】が69,925円になります。これだけの額が年金に加算されると、かなり家計が助かりますよね。

振替加算とはどのようなもの?

前述の通り、生計を維持している対象者には年齢制限があるため、配偶者が65歳、子どもが18歳(1級・2級の障害の状態にある子は20歳)になると、加給年金が加算されなくなってしまいます。

しかし、配偶者が以下の条件を満たしていると、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。金額としては僅かなものかもしれませんが、該当する方は申請するほうがよいでしょう。

【配偶者が振替加算をもらうための条件】

・老齢基礎年金を支給される資格を有している。

・1926年4月2日~1966年4月1日までに生まれている。

・厚生年金または共済年金に加入していた期間が20年未満である。

■振替加算額(抜粋)

加給年金の手続き方法

加給年金の手続きとは?

「どうやら私は、加給年金の支給対象になるので、年金が多くもらえるのは嬉しいな。でも、どうやって手続きをすればいいの?」

そう、加給年金は手続きを行わなければ支給されません。ここでは、加給年金を申請する方法についてご説明します。

【加給年金申請必要書類】

(1)老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

(2)受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本

(3)世帯全員の住民票の写し

(4)加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ

(1)は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。必要事項を記入しておきましょう。

年金を最初に申請するときに「配偶者」の届け出を行っておけば、社会保険事務センターから「年金受給権者現状届(生計維持申立書)」または「加給年金額加算開始事由該当届」が郵送されてきます。該当する方は、こちらの書類に記入しましょう。

(2)は、加給年金の受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の身分関係を確認するために必要です。加算開始日より後に発行されたもので、さらに提出日の6ヶ月以内のものを用意しましょう。

(3)は、受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の生計同一関係を確認するためのもの。続柄・筆頭者が記載されているものを用意しましょう。また、(1)と同様に、加算開始日より後に発行されたもので、さらに提出日の6ヶ月以内のものを用意しましょう。

(4)は、加給年金額の対象者(配偶者や子)が受給権者によって生計維持されていることを確認するためのもの。加算開始日から見て直近のものを用意しましょう。

なお、(2)(3)(4)はコピー不可。すべて原本を用意しましょう。

【申請先と手続きの流れ】

必要書類を用意する。

↓

最寄りの「年金事務所」または街角の「年金相談センター」に申請する。

↓

日本年金機構から加給年金の手続きのお知らせが送られてくる。

↓

お知らせ同封されている「返信用はがき」に必要事項を記入して、投函する。

以上で手続きは終わりです。

まとめ:加給年金の申請はお早めに!

申請をすれば加給年金を受け取ることができるのですから、利用しない手はありません。まずは「加給年金の条件に該当するか」をチェックしてみましょう。

加給年金の条件に該当しない方でも、振替加算の条件に該当するかもしれません。加給年金と振替加算――双方の仕組みや条件を理解して、老後の保障をがっちり固めておきましょう!

記事に関する問合せは、ご意見・お問い合わせよりお寄せください。

※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。