独立したい人必見! ミドルシニアから始める「家事代行サービス」に需要はある!?

- 独立・起業

- 公開日:2025年6月 4日

人生100年時代を迎えた今、独立や開業する人が増えています。そこで、ミドルシニアから独立・開業する選択肢のひとつである「家事代行サービス」についてまとめていきます。家事代行サービスの需要や、起業・開業する際のリスクなどを詳しく解説します。

この記事の目次

セカンドキャリアに迷ったら家事代行サービスを検討しよう!

人生100年時代を迎えた今、独立・開業する人が増えているのをご存じですか?また、会社員であっても隙間時間を使って副業をしている人は年々増えている現状があります。数年前には起業家といえば30代がメインでしたが、今では開業時の年齢は上昇傾向にあります。なんと、40歳代で起業する割合はどの世代よりも高く、およそ38%となっています。

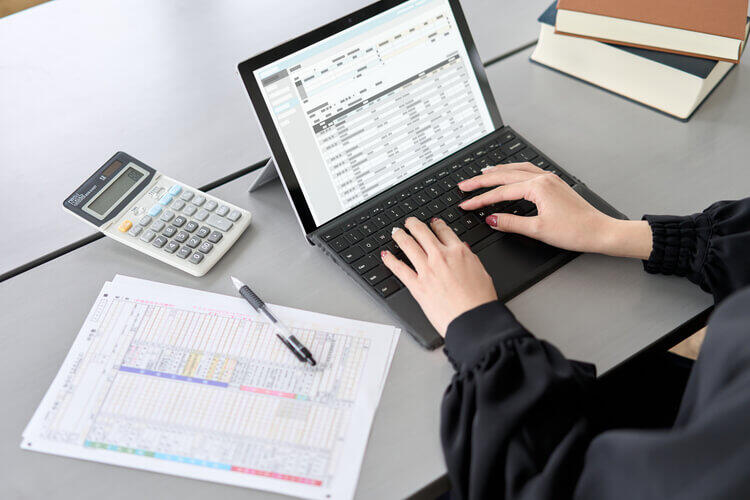

背景には、健康寿命が延びたことだけではなく、老後の資金問題やセカンドキャリアの選択肢が増えていることが挙げられるでしょう。その中でも、女性を始めとするミドルシニア層の独立に人気なのが「人生家事代行サービス」です。家事代行サービスとは、契約したお客様のご要望や生活スタイルに合わせて、定期的に自宅に伺い、日常的な掃除や洗濯、料理といった家事を手伝うサービスを指します。

家事代行サービスは、比較的開業のハードルが低く、利益率も高いため、成功しやすい事業と言われています。その要因としては、掃除用具や洗剤は基本的に訪問する家庭で使用しているものを使うといった初期投資が少ない点や、在庫を抱えずに済む点が挙げられます。さらに、ミドルシニア世代の女性にとって家事や料理は日常してきたことでもあるので、自信をもって顧客に対応できるといった点もその需要に拍車をかけています。

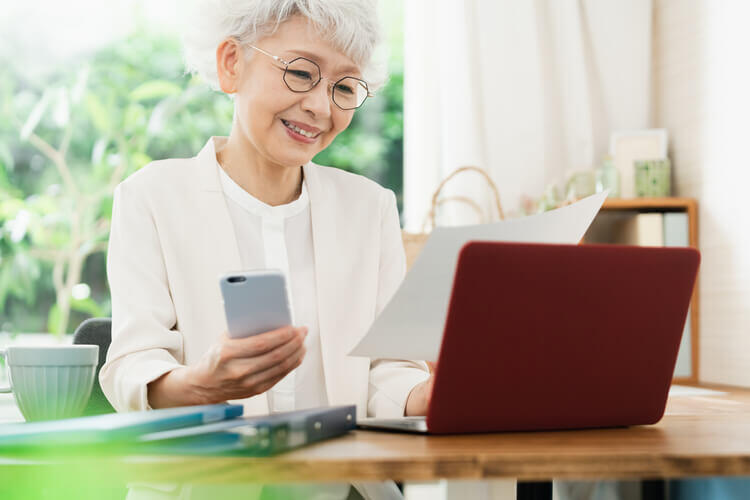

最近では、女性のみならず、フリーランスとして家事代行サービスを担っているミドルシニア層の男性も。また、家事代行サービスの仕事は週一日、数時間からなど自身で働く頻度を決めて行うことができます。体力に不安がある方や、マイペースに独立や開業をしたい方の選択肢のひとつとしておすすめの事業といえるでしょう。

家事代行のやりがいとは?

家事代行の一番のやりがいといえば、やはり"感謝される点"にあるかもしれません。

これまで家庭の中で家族のサポートのために掃除や料理をしていても、値段を付けて報酬制度を設けている家庭はほとんどないでしょう。しかし、家事代行サービスでは、依頼主から感謝をされるのはもちろんのこと、そんな掃除や料理が報酬となるのです。

また、家事代行サービスは続ければ続けるほど、キャリアを積み重ねていける仕事でもあります。あらゆるご家庭のケースを担当することで、家事代行サービスとしての知見やスキルアップを図ることができるのです。そして、そんなキャリアの年数が顧客から信頼を寄せられる説得力にも繋がるというわけです。

もともと家事代行サービスは、他のパートやアルバイトと比べて時給は高く設定されていますから、ミドルシニアからの副業としても人気が高い仕事なのです。さらに、ミドルシニアにとって心配になるのが自身の健康でしょう。家事代行サービスでは稼働する日数や時間帯、働くエリアなども指定して働くことができます。

データ元:一般社団法人 全国家事代行サービス協会「家事代行サービスとは」

家事代行サービスの需要はどのくらいある?

独立や開業前に気になるのが需要です。家事代行サービスを始めるにあたっては、需要があるかという心配は必要ないに等しいでしょう。矢野経済研究所によれば、2025年にはその市場規模は8,130億円とも試算されているように、家事代行サービスの需要は年々高まっているのです。

この数字は、電子コミック市場や生成AI市場と同等の市場規模だとされています。つまり、これからの世の中ではAIが一般的に使われるようになり、紙媒体から電子媒体でコミックが読まれる時代となる中、様々な家庭でも当たり前に家事代行サービスを利用する日が来るといっても過言ではない数字なのです。

どんなに便利な世の中になったとしても、家事や料理はまだまだ人の手で行う必要がある事柄です。また、掃除や料理といった家事代行サービスの分野では、経験や心遣いが必要とされます。そのため、顧客から「○○さんでお願いしたい」と名指しで指名されることもある、唯意義な仕事でもあるのです。

なぜ、今家事代行サービスの需要が増加しているのか?

このような家事代行サービスの需要が高まっている背景には、日本社会の変遷とかなり関係があります。共働き世帯の増加は、家事代行サービスの需要を非常に高めています。1996年には専業主婦世帯を共働き世帯が追い越し、2017年にその数は約1,200万世帯に。

共働き世帯の大きな悩みは、仕事や育児に追われる毎日のために子どもと触れ合う時間がなかったり、自分の時間を確保することもままならなかったりすることです。そんな現代の悩みが増えるにつれて、家事代行サービスを利用する世帯が増加したのです。

また、単身者の増加も家事代行サービスが広まった理由の一つでしょう。今後、2040年には単身者の割合は全世帯の40%に達すると予測されています。パートナーがいない分、生活の細々とした家事や料理の需要は、今後ますます増えると予想されています。

さらに、日本の高齢化も家事代行サービスが認知された要因です。現在、日本の総人口に占める高齢者の割合は約30%です。この値が2040年には35.3%に達すると言われていますから、超高齢化社会が到来していることは明らかです。

そんな中、身体を壊して思うように掃除ができなかったり、食事の買い出しから支度まで一人では困難であったりするシニアが増加しているといいます。このような悩みを解決するのがまさに「家事代行サービス」なのです。

お年寄りの中には「家事代行サービス」を利用しながら、スタッフに対して日々の話し相手としての役割を求める人も多く、家事代行サービスはシニア世代の孤独を和らげる社会的意義のあるサービスにもなっているのです。

家事代行サービスに資格は必要?

家事代行サービスをはじめるためには、どういった資格が必要なのでしょうか。

結論から言えば、家事代行サービスをするにあたっては特に資格などは必要ありません。しかし、持っていた方が顧客に信頼されたり、より説得力を増したりできるので時間に余裕がある場合は取得を検討してみても良いかもしれません。

役立つ資格には、ハウスクリーニング技能検定や整理収納アドバイザー資格、家事代行アドバイザーなどがあります。

データ元:矢野経済研究所「住まいと生活支援サービスに関する調査を実施」

家事代行サービスの独立方法とは?

家事代行サービスで開業するためには、主に3つの方法があります。

・個人事業主になる

税務署に開業届を提出すれば、個人事業主となることができます。個人事業主では、サービス内容や集客まで全ての仕事を一貫して自身で行うことになります。今は、オンラインで家事代行マッチングサイトに登録しておけば依頼に繋がることも多いため、比較的簡単に家事代行サービスを仕事にすることができるでしょう。

・法人として開業する

法人として開業する場合も個人で開業する際と同様、特別な資格はありません。ただし、経営の手腕は問われますし、税金関係といった様々な手続きが必要となるので、気軽には始められるものではないかもしれません。個人で独立し、ある程度慣れてきてから人を雇い、会社として事業を大きくしていくといった段階を追っていくのが健全でしょう。

・フランチャイズに加盟する

フランチャイズに加盟して開業する方法もあります。メリットとしては、開業資金が抑えられたり、開業のサポートをしてもらえたりします。デメリットとしては、ロイヤリティが発生したり自由にサービス提供ができなかったりと制限があることです。ただし、全国展開をしている家事代行サービスの看板があれば、認知度が高いため顧客から支持されやすくなるでしょう。

家事代行サービスで成功するためには?

では、家事代行サービスで成功するためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。

・独自性を出す

家事代行サービスを行うにあたっては、特別な資格や免許は必要ありません。しかし、そのため多くの企業や個人も家事代行サービスとして参入しています。競合他社に負けないためにも、独自性や特徴を明確にすることが重要になります。

例えば、保育士の資格を持っている方がいるとすれば、家事代行サービスとセットで子どもの預かりまで行えると謳えば、子育て世代にとっての需要は増すでしょう。市場が広がっているからこそ、サービスを絞って提供することも他社と差別化できるポイントとなります。

・宣伝や集客に力を入れる

家事代行サービスは今、全国で見ても急激に増えています。そこで顧客から選ばれるためには、集客や宣伝は必要不可欠になっています。まず、内容の充実したWebサイトの作成は欠かせません。

また、シニア世代にはインターネットの利用率がそこまで高くありません。そのため70代以上の高齢者にはチラシといったターゲットを絞って宣伝広告を打つなど、ターゲットを別にした宣伝方法で工夫するようにしましょう。

家事代行サービスで独立・開業するまでの大まかな流れ

ここでは、個人事業主として開業する流れをみていきます。

➀事業計画書の制作

事業を始める際には事業計画書を作成します。事業計画書は銀行から融資を受ける際などに必要になります。内容としては自身の経歴やプロフィール、事業概要や収支計画といった細かい点まで載せていきます。

➁資金の準備

開業をする上で必要になるのが資金です。開業資金と一概にいっても「設備費用」と「運転資金」に分けて用意する必要があります。設備費用は事務所を設ける場合に必要になります。事務所を借りるためのお金はこの設備費用に仕分けられます。また、自宅を事務所とする場合には設備費用は0円となります。

運転資金とは、事務所の家賃や光熱費のことです。自宅を事務所としている場合は家賃の半分ほどを事務所経費にすることができます。さらに、独立するにあたりこの運転資金は少なくとも自身の生活費と合わせて半年分は用意しておくと◎。

➂開業の手続きを行う

税務署に「開業届」を提出すれば手続きは完了です。

家事代行サービスで独立・起業する際のリスクとは?

「家事代行サービス」での起業リスクも抑えておきましょう。

・失敗したら借金になる

銀行融資や企業から出資を受けて起業した場合は、失敗したときに借金が残ります。新型コロナウイルスの蔓延など、予測できない事態も起こり得ます。「もしもの時」に備えて十分な自己資金を準備する、初期費用を抑えるなど、資金面はシビアに考えておきましょう。

・責任問題になることも

家事代行サービスでは、依頼主の自宅などに訪問することが多いです。そこで、不注意に物品を壊してしまったり、家具に傷を付けてしまったりする場合には、損害賠償問題に発展してしまうことも。開業の際には、必ず損害賠償保険に加入するなどリスクヘッジを行っておきましょう。

・売り上げが安定しない

家事代行サービスに限ったことではありませんが、顧客が増えるまでは売り上げは不安定になります。売り上げを伸ばそうとして無理して働きすぎてしまった結果、身体を壊してしまうことも。独立・開業の初期段階では右往左往しなくていいように、蓄えは多めに設定しておきましょう。

まとめ

時代とともに家事代行サービスの利用が増えています。これまでの家庭での家事や料理などの経験をもとに、人の役に立つ「家事代行サービス」で独立・開業という選択肢はいかがでしょうか。