実家の遺産を相続したくない | 相続放棄の流れや注意点を解説

- ライフプラン・人生設計

- 公開日:2024年12月 9日

ミドル・シニア世代で親や親族の遺産相続に関して悩んでいる人は多いのではないでしょうか。今回は遺産相続の放棄を検討している人に向けて、相続を放棄する際のメリットやデメリット、検討している人の意見などをご紹介します。

この記事の目次

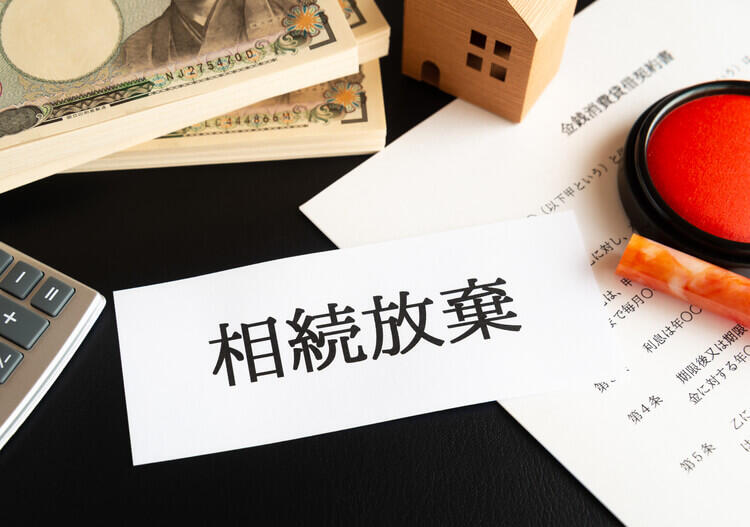

相続放棄とは

相続放棄は相続に関する権利や義務の一切を放棄するもので、相続権が最初からない状態にするものです。手続きはほかの相続人に伝える必要はなく、単独で行うことができます。

相続が開始となった際に取れる手続きは相続放棄の他に、単独承認・限定承認があります。

単独承認

相続人が被相続人の権利や義務をすべて引き継ぐもので、単独承認をする際は特別な手続きは必要ありません。

限定承認

相続財産から被相続人の債務を精算し、残った財産を相続する形です。限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要がありますが、負債ごと相続する必要はなくなるため、マイナスの財産がプラスの財産より多かったという事態を防げます。

財産放棄

相続放棄とよく似た言葉に、財産放棄があります。財産放棄はほかの相続人と遺産分割協議の際に財産放棄の意思表示をすることです。相続放棄との違いは、意思表示をするのみのため法的な相続権はそのままになる点です。

相続を放棄するメリット

相続放棄をするとどのようなメリットがあるのか、どういった人が放棄をするのが良いかについてご紹介します。相続に関して悩んでいる方は、ぜひご確認ください。

借金などの負債を相続しなくて良い

相続放棄は遺産のすべての相続を放棄するため、親や親戚が残した借金を相続せずに済みます。多額の借金をしていた場合や、残された財産がマイナスになりそうな場合には有効です。

もし、借金も相続をした場合は法定相続分と同じ割合で、借金の負担割合も決定されます。借金の返済が遅れている状態で相続をした場合は、延滞損害金も含めて相続した側の負担になる仕組みです。負債にはローンや家賃、健康保険料の滞納などの未払金も含まれます。

不動産を相続放棄した場合は、固定資産税を支払う必要がありません。価値のない不動産を手放せる機会のため、自身にとってマイナスとなる財産が多い場合は相続放棄をした方が良いでしょう。

相続トラブルを回避できる

相続が発生すると、遺産をめぐる親族間での争いが起こる可能性があります。相続放棄をすると遺産分割協議や名義変更手続きといった手間も、発生しません。被相続人に関係する人とのつながりも断つため、親族との付き合いを考え直したい、煩わしい手続きをしたくない人にとってはメリットです。

相続税を支払う必要がない

相続放棄は最初から相続人ではないという扱いとなるため、基本的に相続税は課せられません。ただし、場合によっては相続税が発生するため、相続発生後に遺産などについて確認する必要があります。

たとえば、遺贈と呼ばれる亡くなった人が用意した遺言によって遺産を譲られた場合は、相続放棄をしていても受け取りが可能です。もし、遺贈された財産を受け取った場合は相続放棄をしていても、相続税の支払いが発生します。もし、相続放棄をした後に遺言書が見つかった場合は、相続税支払う可能性があると把握しておきましょう。

ほかの相続人の基礎控除額への影響はない

相続をした際に発生する相続税には、基礎控除額が設けられています。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算し、基礎控除額が多ければ相続税の課税価格が減少します。

法定相続人の数が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。相続放棄をした場合も、基礎控除を計算するときの法定相続人に含まれます。つまり相続放棄をした人がいても、法定相続人の数には影響せず、基礎控除額には変更ありません。

家や事業を1人に集中させたい場合に便利

相続によって家や事業を継承する場合、継承者以外の人が相続放棄を選択すると、事業や家の継承に必要な財産を継承者が集中して相続できます。

遺産分割協議で資産を集中させる方法もありますが、借金などがある場合は相続放棄を選択すると債務保証も1人に集中させられます。相続放棄をした人にも財産を残したい場合は、生前贈与や特定遺贈を活用しましょう。

相続を放棄するデメリット

相続放棄を選ぶと、相続税の支払いが発生しないほかマイナスの財産を引き継ぐ必要はありません。しかし、一度放棄をすると撤回ができない点や、ほかの人の相続に影響を与える可能性があります。どのようなデメリットがあるのか、以下で詳細をご紹介します。

相続放棄の撤回はできない

原則、相続放棄を選ぶと撤回ができません。後から多額の財産が見つかったとしても、相続ができないため、慎重に考えてから手続きを進める必要があります。資産が負債よりも上回っていないか、相続が発生した際にしっかりと調べておきましょう。

なお、以下のようなケースに該当する場合は、取り消しが認められる可能性があります。条件に該当する場合は、家庭裁判所へ申述を行いましょう。

• 未成年者が親権者等の同意を得ないで相続放棄をした場合

• 成年被後見人が相続放棄をした

• 詐欺や脅迫によってされた相続放棄

相続放棄をしても財産の管理義務が残るケースがある

相続放棄をしていても相続財産を現時点で所有・占有している場合は、引き続き管理が必要です。たとえば、相続した家に住んでいた相続人が相続放棄をしても、次の相続をする人が決まるまでは保存をする必要があります。この間に家が倒壊して近隣の家に損害を与えた場合は、管理義務を怠ったとして損害賠償請求を要求される可能性が出てきます。

相続財産の管理義務を免れるためには、相続財産管理人の選任申請が必要です。こちらの手続きをする際は、家庭裁判所へ申し立てが必要となります。

死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を使えない

死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、通常は500万円×法定相続人の数の控除を利用できます。基礎控除額と同様に、相続放棄者も法定相続人に含まれるため、相続放棄による死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は変わりません。

しかし、相続放棄をした場合は受け取りはできますが、非課税枠が適用されません。そのため、相続放棄によって死亡保険金や死亡退職金に課される相続税が、増える可能性があります。

全員が相続放棄をすると国に財産が帰属する

相続人の全員が相続放棄をした場合は、被相続人の資産を相続する人がいなくなるため、先祖からの資産が失われます。相続する人がいなくなった場合は、最終的に資産は国庫に帰属します。

ただし、系譜や祭具、墳墓などの際祀財産は相続遺産ではありません。全員が相続放棄をしても、これらは残ります。土地や家屋、そのほかの資産で残しておきたいものがある時は、親族の誰かが相続の手続きをするように協議をしましょう。

相続の連鎖が発生する可能性がある

相続放棄をすると、自身より相続順位が後ろの人に対して相続権が発生する、連鎖が起きる可能性があります。たとえば、借金を放棄するために相続の放棄をした場合、自身の父母や子供の全員が放棄をしなければいけなくなる場合が出てきます。

連鎖的に相続を放棄した結果、自身が相続人となっていることを知らず、気づいたら借金も含めて相続していたといった状態が発生するでしょう。相続放棄はほかの相続人に相談や、伝達の義務はありません。しかし、後の順位の人に迷惑がかかる可能性を考慮して、相続する際は事前に伝えておくと良いでしょう。

相続放棄する際の注意点

相続放棄をする際は、期限や財産の扱いについて注意しておくべき点があります。相続に関して後悔しないためにも、ぜひ一度ご確認ください。

一部でも財産を処分すると相続放棄ができない

相続放棄を考えている場合、相続財産を勝手に処分したり、隠匿・消費したりといった行動はやめましょう。相続財産の処分や消費は、財産の単独承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄ができません。

治療や介護のための費用を亡くなった人の財産から支払う、住んでいたアパートを解約するなどの行動も単独承認をしたと認められるため、相続放棄を検討している場合は亡くなった人の財産に関わらないようにしましょう。

相続放棄のための期間が決まっている

相続に関する手続きをする際は、熟慮期間に注意しましょう。相続発生から3ヶ月を経過すると、単純承認と見なされると法律で決まっています。そのため、相続放棄をしたいと思っても、熟慮期間を過ぎては放棄できません。

もし、相続財産の調査が終わらず3ヶ月では判断できない場合は、家庭裁判所で相続放棄の期間を伸ばしてもらえるか申し立てを検討しましょう。亡くなった事実を知らされていなかった場合や、資産がないと信じており、それに相当する理由があると判断された場合は期間を過ぎても相続放棄できます。

相続放棄する際の必要書類と流れ

相続財産や周囲との関係、放棄によるメリット・デメリットを考えて相続放棄をすると決めた際は、以下の書類や流れを事前にご確認ください。入念に準備を行っておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

必要書類

相続放棄をする際は、亡くなった人の住民票の除票または戸籍附票と、放棄する本人の戸籍謄本が必要です。また、放棄をする人と亡くなった人との関係性によって、追加で書類が必要となる場合があります。

たとえば、配偶者が放棄をする場合は亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本、子や代襲者が放棄する場合は亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本と、本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

申込者が亡くなった人の父母や祖父母の場合は、亡くなった人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人の子が死亡している場合はその子の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本も提出します。亡くなった人との関係によって必要な書類が異なるため、事前にどの書類が必要となるか確認しましょう。

参照元:裁判所 相続の放棄の申述

申請の流れ

相続放棄の申述は、以下のような流れで行えます。

1. 財産や遺言書の確認と法定相続人の決定

2. 管轄の家庭裁判所にて申述書などの必要書類の提出

3. 家庭裁判所による照会・回答

4. 受理書の送付

照会書は質問状のようなもののため、質問に対して適切に回答しないと、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。弁護士など相続に詳しい専門家と確認しながら回答すると、安心です。

相続を放棄したい理由

実際に相続を放棄したいという人の理由とはどのようなものか、気になる人も多いでしょう。相続放棄を検討している人の理由としては、以下のものが挙げられています。

1. 相続・相続後にコストがかかる

2. 資産価値が低い

3. 管理が難しい

4. 相続手続きが面倒

5. 住むつもりがない

6. 家族と疎遠・関わりたくない

7. 兄弟や親戚と揉めたくない

8. 借金がある・ありそう

相続の放棄を検討している人のほとんどが、財産や手続きに関連するお金について、または人間関係を理由に挙げています。

参照元:マイナビニュース「実家の相続を放棄したい」人に聞いた最大の理由は?

まとめ

実家の遺産を相続したくない人に向けて、相続の放棄に関するメリット・デメリットなどをご紹介しました。相続放棄をすると借金などの負債を相続しないで済むため、自身が負債を抱える必要はなくなります。また、相続税を支払う必要がないため、余計なコストも発生しません。

ただし、相続放棄は一度行うと撤回ができないほか、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を使えないなどのデメリットもあります。相続が発生した際は、財産状況や親族との関係も考慮したうえで、相続するのか放棄をするのかを決定しましょう。