年金支給の流れと年金支給日【社労士監修】

- ちょっと得する知識

- 公開日:2019年5月 7日

毎月コツコツと支払い続けてきた年金。もう少しで年金支給が始まると思うと、なんだか感慨深いもの。でも、年金はどのような方法で支払われるのでしょうか。年金を受け取る日は決まっているのでしょうか。今回は、年金支給日のルールについて解説します。

この記事の目次

年金支給の流れを知りたい!

年金支給日のルールとは?

年金って、いつ支払われるものなの? 年に一度? それとも、毎月払ってもらえるの?――答えは、そのどちらでもありません。2ヶ月に一度、年6回に分けて支払われます。支払い月は偶数月。支払い月の前月と前々月分の年金を合わせた額が支払われます。

たとえば、10月に支払われる年金は、その前月である9月と、前々月にあたる8月分の合計額になります。

年金の支払月と支払対象月

年金は原則として、偶数月の15日に支払われます。15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日。休日は金融機関がお休みなので、前倒しして振込がされます。

たとえば2019年は6月15日と12月15日が土日祝日に当たるため、それぞれ支給日はその直前の平日である6月14日、12月13日になります。

このルールは、住んでいる地域に関係なく、すべての年金受給者に該当します。また、障害年金も同じルールです。障害者の方が障害年金を受け取る場合も、「年に6回、偶数月の15日」に支払われます。

年金受給者にとって、2か月に一度の年金支給日は大イベント。年金支給日になると、年金を受け取った高齢者がパチンコ屋の前にずらりと列をなすことも。

もちろん、これはパチンコ屋に限ったことではありません。偶数月の15日になると、寿司屋や鰻屋、和菓子屋に鮮魚・精肉店など、多くの店舗が年金受給者で賑わう。そんな光景が、全国のあちこちで見かけられます。

初回の年金支給日はいつ?

年金受給年齢に到達し、初めて年金を受け取る場合も「偶数月の15日」というルールが適用されるのでしょうか。

年金の受給資格は65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月になります。たとえば、4月5日生まれの方は、前日の4月4日に年金の受給資格が発生し、翌月の5月が受給開始月になります。では、4月1日生まれの方は? この場合、前日が3月31日になり、受給開始月は4月になります。そのため、初回の年金は偶数月でなく、奇数月に支払われることもあり得ます。

なお、実際に初回の年金が支払われるまでに2~3か月かかることが多いので、ご注意ください。

こんな時はどうなる?支給に関する疑問

年金受給者が亡くなった場合は?

もしも年金受給者が亡くなったら、年金の支払いはどうなるのでしょうか。

そうした場合、年金受給者が死亡した月の分まで、年金を受け取ることができます。

年金は「偶数月の15日に、前月と前々月分がまとめて支払われる」ので、たとえば7月に年金受給者が亡くなった場合は、8月15日に6・7月分の年金が支払われます。つまり、亡くなった後に未支給分の年金が支払われるのです。

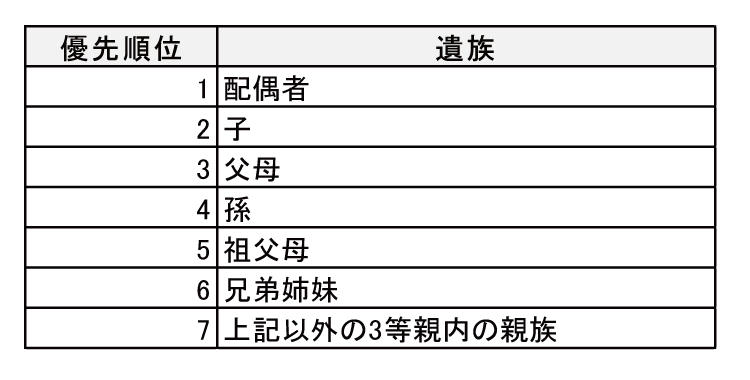

未支給分の年金を受け取ることができる遺族は、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族です。受け取ることができる順位も決められています。

未支給年金を受け取れる遺族と優先順位

未支給年金を受け取るには?

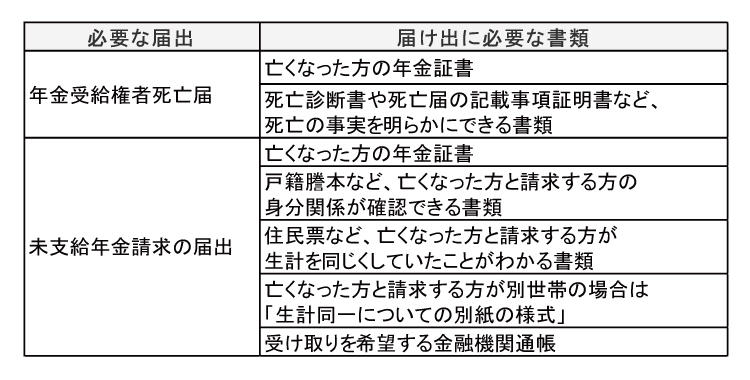

年金受給者が亡くなったら、「年金受給を停止する手続き」を行いましょう。この手続きを行うことで未支給分を受け取ることができます。

年金受給停止の手続きを行わないと、年金受給者が亡くなっているにもかかわらず、年金の支払いが続くことになります。年金を多く受け取ると、後に返金手続きをしなければなりません。不正受給と取られてしまう危険性もあるため、速やかに手続きを行うことをオススメします。厚生年金基金に加入している方は、別途厚生年金基金での手続が必要になります。

【手続きに必要な書類】

※日本年金機構にマイナンバーを記録されている方は「年金受給権者死亡届」を省略することができます。

【届け出先】

以上の書類を用意できたら、最寄りの「年金事務所」または街角の「年金相談センター」に提出・届け出を行います。

【注意点】

受け取った未支給年金は、一時所得に該当します。未支給年金を含む一時所得の合計額が50万円以下であれば確定申告は不要ですが、50万円を超えると確定申告が必要です。

まとめ:年金を受け取る手続きを忘れずに!

年金を受け取る資格があっても、必要な手続きを行わなければ、年金は支払われません。事前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてくるので、必ず請求の手続きを行いましょう。

なお、年金請求書を受け付けてくれるのは、65歳になってからです。この時に、年金の受け取り先金融機関の通帳なども提出しますが、口座への振り込みではなく、直接受け取ることも可能です。

また、ゆうちょ銀行の窓口で受け取る場合に限っては、年金事務所での手続きによって年金受取郵便局を指定することで、直接窓口で現金受取ができます。その際には、あらかじめ送られてくる「送金通知書」と「年金証書」が必要です。

記事に関する問合せは、ご意見・お問い合わせよりお寄せください。

※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。