パートの無期雇用ルール、何が変わる?【社労士監修】

- ちょっと得する知識

- 公開日:2018年11月22日

パートで働いているものの、契約が更新されない、いわゆる「雇止め」が心配という人もいるのでは? 不安の解消につながるのが、労働契約が有期契約から無期契約になる「無期転換ルール」です。パート・アルバイトや契約社員なども対象となるこの制度について解説します。

この記事の目次

無期転換ルールとは?

パートとして働き始め、収入も安定し、職場にもなじんできた。そんな状況にもかかわらず、契約が打ち切りとなるのは、精神的にも経済的にも打撃が大きなものです。そのような事態を防ぐために設けられた「無期転換ルール」とはどのような制度なのか、おさえておきたいポイントをまとめました。

無期転換ルールとはどういうもの?

無期転換ルールとは、2013年4月1日に施行された改正労働契約法に規定されているルールのこと。同一の使用者(企業)との間で、一定の期間で結ばれた労働契約が5年を超えて更新された場合に、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換されます。

有期契約労働者が企業に対して無期転換の申込みをした場合、企業はこれを拒むことはできません。

ここで言う有期契約労働者とは、半年や1年などでの期間単位で有期労働契約を締結、または更新している人のこと。一般にパート、アルバイト、契約社員と呼ばれる方々を指します。

ただし、準社員、パートナー社員、メイト社員など、各企業が独自に位置づけている雇用形態でも、契約期間に定めがある場合は「無期転換ルール」の対象となります。

この無期転換ルールの申込みは、労働者が企業に対して行うものですが、いつでもできるわけではありません。申込みできる期間は、5年超の有期労働者となってから、労働契約期間が満了するまでの間に限られます。

無期転換ルールが導入された背景とは?

有期契約労働と無期契約労働の大きな違いは、有期契約には期間満了による契約終了がある点です。

無期契約である正社員には一定の権利・保障があるため、解雇を行うことのハードルは非常に高いものとなっていますが、有期契約労働者の場合、「契約満了」という手段で人員の調整を行うことがしやすいため、自社の業務や業績の調整弁として、有期契約労働者を活用してきたのです。

そのため、有期契約労働者は、働く上での要望があっても「こんなことを言ったら契約切られてしまうかも」という不安を持ちながら働くため、有給休暇の取得など労働者の正当な権利を主張しにくい状況の中で働いてきました。

結果、労働環境が安定しない、長期的なキャリアを形成しづらい、将来設計を抱きづらい、など多くのデメリットが存在していましたが、「雇い止めの不安をなくすことで、長期的なキャリアアップを労働者自身が行える」ということを目的として、無期転換ルールが導入されたのです。

無期転換ルールが導入されたことでの変化とは?

2013年4月に改正労働契約法で定められた「無期転換ルール」は、2018年4月から本格的な運用が始まりました。国の推計では、勤続が5年を超える有期雇用契約者の数は約450万人。これらの人々はどのようになったのかを見てみると、大きく3つのタイプに別れました。

A:無期契約労働者への転換

待遇は変わらず、労働契約だけが無期に変わる

B:限定正社員(多様な正社員)への転換

地域限定正社員など、無限定正社員とは異なる待遇の正社員に登用される

C:正社員(無限定正社員)

いわゆる総合職のような一般的な正社員に登用される

BやCの制度を導入した企業も一定数存在しますが、多いのはやはりAのタイプです。ここではAのタイプについて見ていきましょう。

無期契約労働者となることで得られるメリット

パートなどの有期契約労働者は、企業との間で一定期間の労働契約を結び、その期間ごとに労働契約の更新を続けるため、いつ雇い止めで更新終了となるかわからないという不安定な状態に置かれていました。

しかし、無期転換ルールの適用により、有期労働契約が5年を超えて更新された際に、無期労働契約に転換することを申し出ることができるようになりました。

企業には拒否権がないため、労働者が申込みを行えば承諾したものとみなされます(無期労働契約に転換されるのは、有期労働契約の契約期間満了日の翌日から)。

無期契約労働者になることで生まれる最大のメリットは、「定年まで契約の打ち切りがない」「契約更新になるまでの緊張や不安から解放される」というもの。

企業側の一方的な理由での解雇を気にせずに働き続けることができるため、将来の見通しが立ち、結果としてモチベーションが上がるという声が多くなっています。

単純転換の場合のリスクとは?

無期転換ルールが適用されると、雇用される期間は正社員と同じように無期限としなければなりません。しかし、給与、休日、退職金や賞与といった待遇については、企業に改善義務がないため、これまでの待遇が据え置きとなるケースがほとんどです。

つまり、契約期間が無期限になるだけで、正社員と同じような待遇にはなりません。

中には「無期雇用となったことで、仕事の責任が重くなった」と感じる人や、「リーダーになってほしい」「フルタイムで働いてほしい」と言われるケースもあるようです。待遇は変わらないのに、責任だけは重くなるという可能性については考慮し、事前に情報収集を行うのがいいでしょう。

無期転換の申し込みの方法とは?

無期転換ルールは、雇用契約の更新が通算5年を過ぎたからといって自動的に適用されるわけではありません。あくまでも、有期雇用労働者が企業に申込んで行われるので、無期雇用にするか、有期雇用のままでいるかはどうかは労働者本人に委ねられます。

そのため、「これまで通り有期契約を継続」という場合は、定められた契約期間での更新を続けて働き続けることもできます。

とはいえ、その後、「やっぱり無期雇用にしておけばよかった」と気が変わることもあるでしょう。その場合、次回の契約更新のときに無期契約に転換することも可能です。

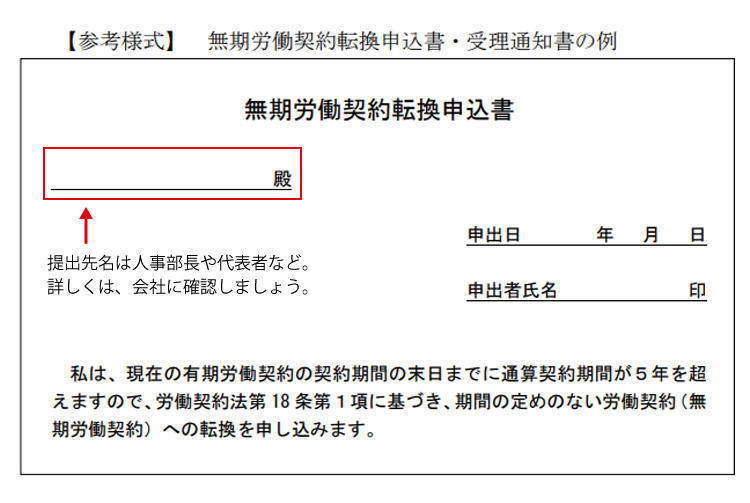

申し込みを行う場合は、上記のような様式の申込書を作成し、雇用主へ提出します。記載の方法については、企業に確認しましょう。

なお、有期雇用のパートなどが、無期転換をした場合の労働条件などについては、会社によって差があるようです。「知らなかった」と後悔することがないように、自分の会社の就業規則などを見て、確認しておいてもいいでしょう。

まとめ

契約更新のたびに不安な思いを抱えていたパートタイマーの場合、無期雇用転換ルールはとても心強い制度となります。しかし、小規模の会社の中には、雇止めに関する基準があいまいであったり、無期雇用ルールが熟知されていないケースもあるようです。

納得できない場合は、人事担当者と話し合ってみるのがよいですが、話しづらい場合は労働基準監督署に相談してもいいでしょう。正しい知識をつけて、受けられる恩恵は享受するように心がけましょう。

記事に関する問合せは、ご意見・お問い合わせよりお寄せください。

※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。

関連する求人