【広告】ミドルシニア世代必見!世界遺産検定の魅力とは?試験概要や勉強方法も紹介

- ちょっと得する知識

- 公開日:2021年10月20日

思わず目を奪われる美しい街並みや雄大な自然。世界には後世に受け継ぐべき遺産が数多くあります。そんな世界遺産の魅力を正しく理解し、学べるのが世界遺産検定。検定という言葉によって若年層をターゲットにしたものと思われがちですが、 40 代から 60 代のミドルシニア世代にこそ、知って欲しい検定なのです。今回は、そんな世界遺産検定の魅力をはじめ、試験の概要や勉強方法についても紹介していきます。

この記事の目次

世界遺産検定とは

世界遺産検定は、各国にある世界遺産を通じて世界中の文化や風習、民族、宗教、歴史など多岐にわたる、知識を身に付けられる試験です。

また、持続可能な社会の発展に貢献する人材の育成を目指した検定でもあります。NPO法人世界遺産アカデミーによって運営されている民間の検定試験ですが、2014年以降は教育や文化の振興を担い、生涯教育を進める文部科学省の後援事業になりました。

2006年に試験開始して以来、累計 30 万人が受検し、受検者は年々増加しています。(※2021年10月時点)

世界遺産検定は4級から1級、そしてマイスターと5つのレベルに分かれています。それぞれのレベルによって出題範囲・難易度が異なっており、一番上のマイスターは文化や自然、歴史、観光などの総合的な専門家レベルの難易度なのだとか。

4級から2級は受検資格に制限はありませんが、1級は2級認定者、マイスターは1級認定者と決まりがあるので注意してください。

世界遺産検定はどんな人が受けている?

上述したように、世界遺産検定の受検者数は右肩上がりに増加しています。2021年には累計30万人に到達していて、受検者層の比率は10代が約35%、20代は約40%と10代~20代で7割を超える割合を占めているのです。

若い世代の受検者が多い理由として、学校の授業に取り入れられていることや、「進学や就職に有利になる」という理由が多く挙げられていました。

ただし、下は10歳未満から上は90歳以上の方まで、開催ごとに幅広い年代の方が受検しています。性別の比率は、男性約40%、女性約60%と女性が少し多い傾向に。

有名人や著名人の方の中にも、世界遺産検定の認定者が多くいます。例えば、第57回NHK大河ドラマ『西郷どん』で西郷隆盛を演じた俳優の鈴木亮平さんも過去に受検し、1級を取得しています。

世界遺産検定はどう活かせるの?

世界遺産は、建造物や遺跡などの『文化遺産』、自然環境のような『自然遺産』、文化遺産と自然遺産、両方の価値を兼ね備えた『複合遺産』の3種類に分類されます。

世界遺産検定は、私たちが日常で触れるさまざまなニュースや出来事と関係しており、日常生活の中にも世界遺産の学びとつながることが多くあります。

遺産を学び、遺産を取り巻く情勢を学ぶ。世界遺産検定を通じて、そうした学びの循環を起こし、現代社会を生きる上で必要な情報を取り入れることができます。

ミドルシニア世代にこそ受検してほしい世界遺産検定

【写真:ギリシャ共和国 『アテネのアクロポリス』パルテノン神殿はユネスコのシンボルマークとなっています】

ミドルシニアは、一般的に中高年を指す言葉であり、40代~60代を総じて『ミドルシニア世代』と呼びます。世界遺産検定は、若年層の受検者が多いとお伝えしましたが、人生経験を豊富に重ねているミドルシニア世代にこそ受検してほしい資格です。

その理由は「人生をより一層豊かにするきっかけにつながるから」です。

世界遺産検定で学ぶのは、世界190カ国以上にのぼるたくさんの遺産。遺産から世界の歴史・多様性を知ると、知見の深まりはもちろん、興味が広がって他の趣味に派生することもあります。

また、旅行で遺産を訪れた際に、より深く楽しむことができるようになるのも世界遺産検定を受検する魅力です。

観光業界や旅行業界、マスコミ業界など、業界によっては世界遺産検定があると転職が有利になる場合もありますので、ビジネスに活かすこともできます。

世界遺産検定の試験日程・概要

世界遺産検定は年に4回開催されています。

全国各地で開催される『公開会場試験』と、280以上の会場で、複数の日程から試験日を選ぶことができるオンライン形式の『CBT試験』の2つから選択できます。

受検料が『公開会場試験』と『CBT試験』で異なっていますので、検定料、利便性などを考慮してご自身に合う方をチョイスするのがおすすめです。

次回の世界遺産検定は以下の日程で実施予定です。

【第46回12月検定スケジュール】

◆検定日

公開会場受検:2021年12月12日(日)

CBT受検:2021年11月28日(日)〜12月12日(日)

◆申込締切日

公開会場受検

web:2021年10月26日(火)17:00

郵便局:2021年10月19日(火)

CBT受検:2021年12月8日(水)

世界遺産検定認定率(合格実績)は?

累計29 万人が受検している世界遺産検定ですが、認定率(合格実績)はどの位なのか調べてみました。

マイスター:約45%

1級:約20%

2級:約40%

3級:約75%

4級:約80%

(※平均値として概算)

この結果を見ると、4級は受検者の約8割が認定(合格)していることがわかりました。3級でも7割以上の人が認定されていて、初心者でもチャレンジしやすい試験であることが伝わります。では、具体的に各級にはどんな特徴があるのか。

受検資格に制限がない、4級から2級を例にみていきましょう。

各級の特徴

【写真:ペルー共和国 『マチュ・ピチュ』 インカ帝国の都市遺跡で、標高2,400m以上の高地に築かれました】

◆4級

4級では、日本の世界遺産を通して私たちが暮らす日本の『文化』、『自然』について知り、学んでいきます。目標は、「日本を中心とする世界の有名な遺産を通して世界の広さを理解する」こと。

そのため、世界の文化・自然・世界遺産に興味を持ち始めた方や、検定を初めて受ける方におすすめです。

受検料:公開会場試験:3,500円、CBT試験:4,500円

◆3級

3級では、日本の全遺産に加えて世界の代表的な遺産100 件が出題範囲になっています。

人類の歩みの歴史を代表する遺産を時代の流れに沿って学び、『文化的景観』や『危機遺産』、『特徴的な自然』など、テーマ別に学ぶことができます。

目標は、「世界遺産条約の理念を理解して地理や歴史に登場する代表的な世界遺産の価値を知る」こと。

体系的に世界遺産・文化・自然などを学びたい方や、高校生や大学生などにおすすめです。なお、3級は高等学校の教育指導要領に従った内容になっています。

受検料:公開会場試験:4,900円、CBT試験:5,900円

◆2級

2級では、日本の全遺産と世界の代表的な遺産300件が出題範囲です。

世界で最初の世界遺産・都市計画・文化的景観・近現代建築・古代文明・固有の生態系など、幅広いテーマに沿って世界の遺産を紹介。

世界遺産を横のつながりから学べる構成になっています。目標は「世界遺産条約の理念や関係機関について理解し、各地域を代表する世界遺産の多様性を知る」こと。

世界の文化に詳しい方や、旅行会社などで勤務している方、大学生や大学院生、観光を専門的に学んでいる方などにおすすめです。

受検料:公開会場試験:5,900円、CBT試験:6,900円

1級、マイスターについての特徴などの概要も知りたい方は、世界遺産検定の公式HPにてぜひ、ご確認ください。

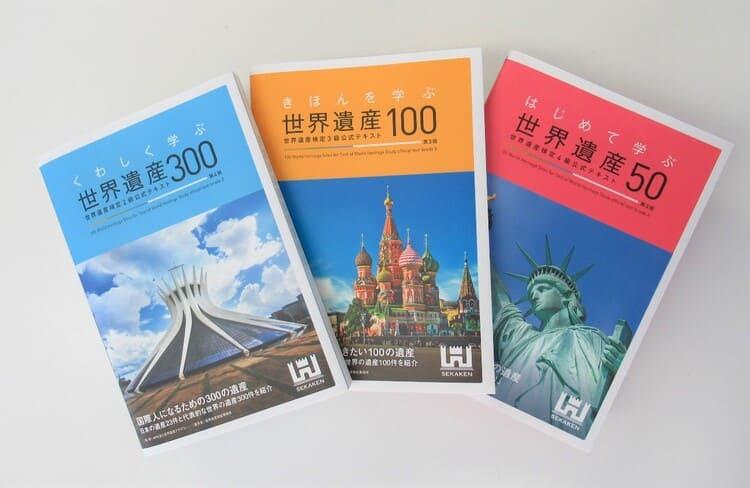

世界遺産検定の勉強方法

【写真:ザンビア共和国及びジンバブエ共和国『 ヴィクトリアの滝』世界三大瀑布の一つに数えられる巨大な滝です 】

世界遺産検定の試験は、世界遺産検定の公式テキストに準拠しています。そのため、テキストの太字・赤字になっている箇所を中心に、自分に関心のある所からきちんと学習すれば合格できる内容なのだとか。

主催の『世界遺産アカデミー』によると、勉強のコツは、「丸暗記しようとするのではなく、自分の興味のある遺産、行ったことのある遺産などを中心に横のつながりで学習を広げていく」ことだと言います。

また、世界遺産を取り巻く状況は日常的に変化しているので、日頃から世界遺産に関連するニュースなどに触れておくと良い良いそうです。

世界遺産検定の公式HPには、検定対策動画が公開されている他、検定公式YouTubeでも多くの動画が公開されており、無料で視聴できますので活用してみてください。

まとめ:ミドルシニア世代の毎日を豊かにする世界遺産検定

世界の歴史・多様性を知り、現代社会を生きる上で不可欠な情報を取り入れられる世界遺産検定。

また、学びを深めることで、興味が広がって他の趣味に派生したり、旅行がより一層楽しくなったり、転職に活かされたりと、ミドルシニア世代にとってさまざまなメリットがあります。これらのメリットは、どれも人生をより一層豊かにしてくれるもの。

ぜひ、毎日がもっと楽しくなる世界遺産検定を受検してみてください。

関連記事