介護と仕事の両立の実態は?無理ない介護の形をデータから探る

- ライフプラン・人生設計

- 公開日:2017年10月24日

年間に約10万人が介護のため離職している、いわゆる「介護離職問題」。政府は2015年より「介護離職ゼロ」を成長戦略に位置づけ、様々な施策を打ち出しています。無理なくストレスを避けながら介護しながら働く実情を、データを紐解きながらご説明します。

この記事の目次

介護をしながら働いている人は239万人!

平成24年に総務省から発表された「就業構造基本調査」によると、会社などで働く雇用者のうち介護を行っている者は239万9千人存在しています。男女別に見ると男性102万6千人、女性137万2千人と女性の比率が高いことが見て取れます。

年齢別の割合を見ると、40歳を超えると増加の一途を辿り、55-59歳がもっとも多く男女合わせて52万8千人の方々が介護をしながら勤務していることがわかります。

では、そのうちのどれくらいの割合の方々が介護を理由に離職したのかを見ていきます。

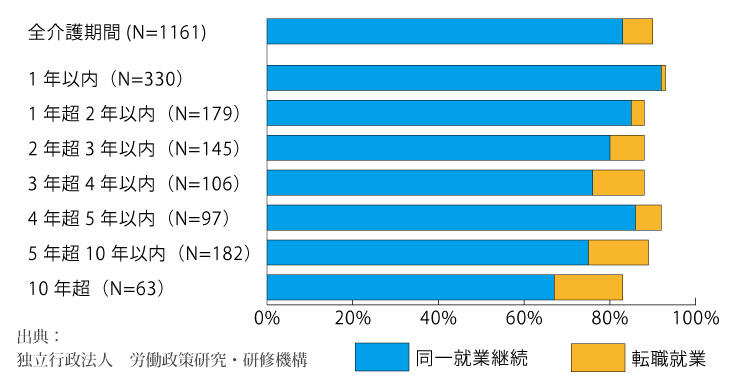

介護の期間による、転職・離職との関連性は?

このデータは、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が2016年5月に発表した「介護者の就業と離職に関する調査」より抜粋したもの。介護が発生してから終了するまでに離職した割合を調査したところ、全体の82.8%が同じ会社での勤務を継続していることが見てとれます。特に介護期間が「1年以内」と短い場合は92%が同一就業を継続しています。しかし、介護期間が長くなるほど同じ会社で勤務を続ける率が下がる傾向にあることが見て取れます。

介護を行うために転職した人に着目すると、全体の7.2%が介護のために転職を選択しています。転職先としては、介護の時間をより確保するために通勤時間が短い勤務先や、勤務時間に融通がきく勤務先、または介護両立支援制度の整っている勤務先などが選択されていることが想像できます。

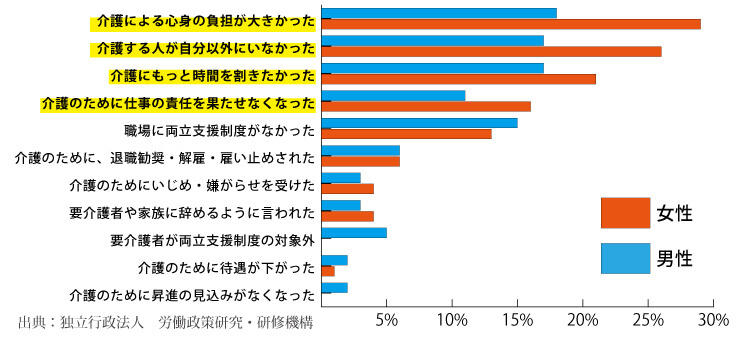

介護を理由に退職した際の詳細な内容は?

こちらは「介護発生時の勤務先を辞めた理由」のデータのうち、介護とは関係ない退職理由を除いたものとなります。

詳細な理由としては「介護による心身の負担が大きかった」「介護する人が自分以外にいなかった」「介護にもっと時間を割きたかった」「介護のために仕事の責任を果たせなくなった」の理由が男女ともに高い割合を占めています。

その他の理由としては、介護に対する周囲の理解が無いことに対するストレス、または介護によりフルタイムで働けなくなったことによる待遇悪化なども理由として上がっています。

いずれにせよ、男女ともに様々な理由があるにせよ、介護に関わるストレスが原因となり、退職している事実が一定数存在していることがこれらのデータから見て取れます。

介護離職を防止するための制度「介護休業制度」とは?

このような介護離職を防止するために制定された制度が、「介護休業制度」です。これは「育児や介護」と「仕事」を両立させるために作られた「育児・介護休業法」で定められており、労働者の育児や介護のために休業する権利、時間外労働や深夜労働の制限、勤務時間の短縮や転勤等への配慮、不利益な取扱いの禁止などを定めています。

この制度を活用すれば、労働者が要介護状態にある家族を介護するために、一定の期間休業することが可能です。なお、事業主は介護休業の申し出を拒否することはできません。

「介護休業制度」を活用できる条件とは?

要介護状態の家族の介護などのために一定期間会社を休むことで、対象となる家族1人あたり最大93日が上限になります。

なお、この法律では対象は「日々雇用をのぞく全ての労働者」となっているため、以下の条件を満たしている方は正社員に限らず、パート・アルバイトなど非正規雇用でも利用することができます。

(1)同一の事業主での雇用期間が1年以上であること

(2)介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること

また、労働契約上有期雇用されている労働者でも、その契約が実質的に期間の定めのない契約となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、介護休業の対象となります。

なお2017年1月より制度が改正され、これまでは要介護度2~3以上でなければ取得できなかった条件が、要介護1~2相当でも介護休業が取得できるように緩和されました。そのため、平成24年の調査では3.2%の活用率でしたが、この改正によりさらに活用されることが期待されています。

その他の介護において活用できる制度は?

「介護休業給付金」の存在

「介護休業制度」は介護により休業しても立場を保証されるものです。そのため、休業中の賃金についての規程は制定されていません。会社によっては給料の何割かを支給するサポートを行っている場合もありますが、給料が支払われない場合もあります。

そんなときに活用できるのが、「介護休業給付金」です。これは介護期間中に無給となってしまわないように制定された制度です。雇用保険の一般被保険者の方で、介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方が支給対象となります。

支給される金額は原則、介護休業を取った時の賃金の日額×支給日数×67% となります。

2018年より給付金の支給額が40%から67%へ引き上げられたため、家計にとって大きな助けとなる存在です。

※詳しくはハローワークのホームページにて詳細をご確認ください。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf

民間の介護保険なども活用しよう

終身保険には「介護特約」が付いたものや、「介護保険」がメインになったものなどが存在します。保障される内容は保険会社によって異なりますが、寝たきりや認知症であると、保障される内容が多くなります。保障範囲については、「要介護2以上」などの公的な要介護状態で決定されるものと、保険会社の独自判断によって支給内容が決まるものがあるので、事前保障される内容をしっかりと確認しましょう。

自分だけで抱え込んで無理をしない。早めに介護のプロに相談するなどしよう。

家族が要介護者になる時は徐々に来る場合もあれば、ケガや病気から突然起きることもあります。そうした場合、自分や家族だけで介護を行おうとすると、心身ともに追い込まれてしまうことも多々あります。

そのため、介護が発生した場合には、民間の介護サービスや地域全体のサポートについて調べてみましょう。他人に介護を任せるのは抵抗がある、という気持もあるかもしれませんが、サービスを行っているのは介護のプロです。どのような介護プランを行うのがよいのかなど、様々な提案を受けることも可能ですので、積極的に相談するのがオススメです。

65歳以上の高齢者の認知症患者数、有病率を予測した「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば、2025年の認知症患者はおおよそ700万人、割合として5人に1人になると予測されており、今後介護に関わりながら働く人は確実に増えることが想定されています。

そのため、事前に考えられる準備は行ったうえで、健康的な毎日を過ごしましょう。

本記事は、以下の資料を元に作成しております。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構発表「介護者の就業と離職に関する調査」

総務省・統計局発表「平成24年就業構造基本調査」