独身で老後を迎える! おひとり様の老後資金はどのくらい必要なの?

- ライフプラン・人生設計

- 公開日:2024年6月19日

未婚で老後を迎える人も少なくない、昨今。では、独身で老後を迎える場合、どのくらいの蓄えがあればよいのでしょうか。本日はそんなおひとり様の老後資金について、お伝えしていきます。

この記事の目次

今や、独身で老後を迎えることは珍しくない!

5年ごとに行われる国勢調査で、日本の生涯未婚率は年々増加してきていることがわかりました。今や生涯未婚でいる人は、男性はおよそ10人に1人、女性はおよそ10人に2人の割合だといいます。このように、日本の生涯未婚率が上昇し続けていることは、日本の社会的背景や経済的事情によるところが大きいとされています。

例えば、男性では経済不安定さから配偶者や家庭を築くことに不安を覚えてしまい、それなら気軽におひとり様で生きていこうと考える方が増えています。女性には社会進出が進み、自立できる環境が整えられたことで、あえて結婚を選ばない生き方ができるようになりました。

また、50歳時点で未婚である人の割合は、1980年では男性が約2.5%、女性が約4.6%であったのに対し、2020年には男性が約24.1%、女性が約15.6%と、この40年ほどで日本の晩婚化や結婚に対してのスタンスが大きく変化したことが窺えます。

そんな晩婚化や生涯独身者が当たり前になった日本社会でおひとり様として生きていくためには、早めに老後の資金について考えるのが得策だと言えます。老後の主な収入源は年金。夫婦であれば、2人分の年金を合わせて生活費として計上することができますが、独身であればもちろん1人分の年金で生活を考えなくてはならないからです。

そして、年金は満額受給してもおよそ月額65,000円です。また、戦争や災害といった観点からみても、世界情勢や日本経済もいつ何時どうなるのかわかりません。厚生年金に加入している場合でも、受給額は給料や勤続年数によって一人一人異なるため、現役世代のうちから老後の資金をしっかりと考えておく必要があるでしょう。

ここで抑えておかなくてはならないのは、男女の収入格差は現役世代だけではなく、生涯に渡って続いてしまう懸念点があるということです。男女共同参画局によれば、高齢女性世帯の相対的貧困率はおよそ23%超に対し、高齢男性世帯の相対的貧困率がおよそ16%。比較すると、単身高齢女性が高齢単身男性よりも生活に困窮しやすい傾向にあるようです。

そもそも女性は男性に比べて平均寿命が長いため、老後資金は必然的に多く必要になってきます。また、現役世代の女性は非正規雇用で働く割合が男性よりも多いことから、受け取れる厚生年金の金額も少なくなってしまいがちなのです。このため、男性よりも女性のおひとり様の方が、老後資金の確保をしっかりと行っておく必要があると言えるでしょう。

データ元:男女共同参画局「高齢者の貧困率(男女別)の国際比較」

老後に必要なお金はどのくらいなの?

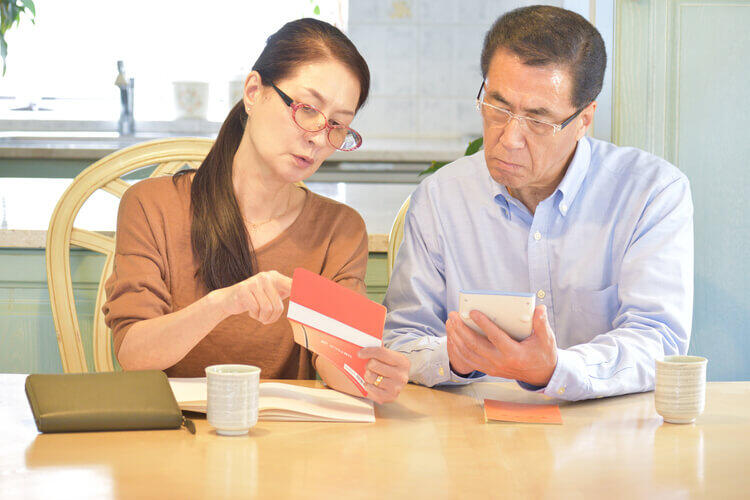

では、老後に必要な資金はどのくらいなのでしょうか。まずは、老後で必要な生活費を見た上で、収支のバランスを考えていきましょう。

総務省統計局のデータによると、65歳以上の夫婦(夫婦高齢者無職世帯)の消費支出は約24万円。それに対し、65歳以上の単身者(高齢単身無職世帯)の消費支出は約14万円です。夫婦2人の世帯と比較すると、1人当たりの生活費は単身者の方が高い傾向にあることが分かります。

次に、老後の主な収入源となる年金の受給額を見ていきましょう。年金の平均受給額は以下の通りです。

自営業や専業主婦など(国民年金のみ) ...約5万6,000円/月

会社員や公務員など(国民年金+厚生年金)...約14万4,000円/月

国民年金の受給額は、20歳から60歳までの40年間満額を納めたのであれば、約6万5,000円を受け取ることができ、厚生年金の平均受給月額は、約14万4,000円です。厚生年金の受給額は、保険料の納付月数と収入によって決まるため、収入が高いほど受給額も多くなります。

そして、独身者の貯蓄額をみていきましょう。

総務省によれば、単身世帯の平均値は男性が1,117万円で女性が1,278万円です。65歳以上の高齢単身世帯に限定すると、平均値は男性が1,501万円,女性が1,466万円となっています。また、単身高齢世帯は毎月およそ3万円の収支の赤字が出ているとのこと。つまり、老後は毎月この不足金額であるおよそ3万円を、貯蓄などから捻出しなければなりません。

独身で高齢になると賃貸契約がしづらくなることもあるので、可能ならばマンションの購入など住居についても予め検討しておくべきでしょう。退職するまでに住宅ローンの支払いを終わらせておければ、老後の住居費の負担が減り、資産価値があるマンションなら売却して高齢者住宅の資金にできるなどのメリットもあるからです。

このように、老後の生活をゆとりあるものにするためにもリタイア後の生活費に加え、住居費用なども考えておかなくてはならなりません。

データ元:公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はいくらくらい必要と考える?」、厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

老後資金に備える! 生活費以外に考えておかなくてはいけないこと

老後において考えておかなくてはならない点は、生活費のことだけではありません。その他の費用についても検討していきましょう。

介護費用

いつまでも健康でいられればいいものの、年齢を重ねるとどうしても体が弱ってきます。そんなとき、大病を患ってしまい介護が必要になる場合も少なくありません。

2021年に発表された生命保険文化センターの調査によると、毎月の介護費用はおよそ83,000円。また、一時的な介護費用については74万円、その介護期間についてもおよそ61か月かかるといいます。61ヶ月間、毎月83,000円の介護費用がかるとすると、総額は506万3,000円です。これではせっかく貯蓄していても、5年で高齢者の平均貯蓄額の半額は介護費用へと消えてしまいそうです。

住居費用

さきほども少し触れましたが、老後の生活には住居費用がかかりやすいです。

賃貸であれば、毎月家賃が必要になってきますし、マンションを購入した人にとっても老朽化したタイミングで、メンテナンス費用が必要になってきます。さらに、定年退職をした後も住宅ローンの返済が続く場合には、ますます負担がかかります。

単身者は面倒を見てくれる人がいないことから、介護付き有料老人ホームや高齢者向け住宅などへの入居を検討する場合も。そんな時には、入居一時金の支払いも想定しておく必要があるでしょう。介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームの場合は施設にもよりますが、月々15~35万円ほどが必要だとされています。また、特別養護老人ホームについても施設によってばらつきはありますが、6~15万円は見ておいた方が間違いありません。

データ元:公益財団法人生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」

葬儀やお墓購入費用

生きている間だけではなく、自身が亡くなった後のことも考えておかなければなりません。例えば、葬儀費用やお墓の購入費用です。身よりがない人の場合は、葬儀費用はいったん自治体が立て替え、故人に財産があればそれを充当することになっています。

また、親族が引き取って葬儀を行うことも。ただし、故人に預金や財産がほとんどなかった場合は、金銭面の負担をかけてしまいます。そこで、老後は生活費のための準備も必要ですが、終活のための資金も残しておく必要があることがお分かりいただけると思います。

老後のために、ミドルシニアのうちから備えておくべきこと

では、老後を迎えるにあたり、ミドルシニアのうちから考えておかなくてはならない点はどんなことなのでしょうか。

年金受給額や退職金額を確認しておく

老後生活に入ると、主な収入源は年金や退職金になります。そのため、年金受給額や退職金の支給額を予め確認するとよいでしょう。

年金額の確認には1年に1度送られてくる「ねんきん定期便」で確認できます。また、50歳以上の方に送付されるねんきん定期便には、年金の見込み額も記載されています。そこで、ご自身がリタイア後どのくらいの金額が手元に入るのかを把握することができます。退職金については、勤務先の就業規定や退職金規定で、支給要件や支給額の決まり方などを確認することができるでしょう。

年金の繰下げ受給の検討をする

年金は原則として65歳から受け取れますが、希望すれば66〜75歳まで受け取りを遅らせられる「繰下げ受給」を選択することも可能です。繰下げ受給をする場合、年金の受給額が請求時の年齢に応じて増えるという取り決めがあります。一定の収入があり生活に余裕があれば、繰下げ受給もひとつの選択肢です。

貯蓄をしておく

貯金は老後を考えるために、とても大切なことです。また、企業にとっては財形年金貯蓄を取り入れているところもあります。こちらを利用すれば、給与や賞与からの天引きで老後の年金を準備することができます。積み立てたお金は満60歳以降に年金形式で受け取れます。

メリットとしては、利息に税金がかからなくなることです。普通の預貯金であれば利息に20.315%の税金が差し引かれますが、財形年金貯蓄であれば元利合計550万円※までが非課税となります。(※財形住宅貯蓄と合算した金額)

保険に加入しておく

保険に加入することで老後に備えることもできます。たとえば個人年金保険は、60歳や65歳などの年齢に達すると年金を受け取れます。終身保険は、葬儀費用などにも備えることができるので、老後の資金形成に適している保険だと言えるでしょう。ただし、保険商品で老後資金を準備するときは、保険料を払い終える前に解約をしないようにする必要があります。解約返戻金が保険料を下回り、元本割れすることがあるためです。

身元保証サービスを検討する

身元保証サービスとは、入院時や施設入所時に「身元保証人」や「連帯保証人」になってもらうサービスです。身元保証サービスの契約をしておけば、独身で身寄りがなく身元保証人を立てることが難しい人も、入院手続きや施設入所をスムーズに行えるようになります。生涯独身の方は、身元保証サービスを検討しておくのがいいでしょう。

遺言書を作成しておく

独身で老後を迎える場合には、予め遺言書の作成も検討しておきましょう。財産を残して死んでしまった場合、財産は国庫に引き継がれます。そうしたい方はいいのですが、もし自分がお世話になった人や希望したところに遺産を渡したい場合には、遺書を作成しておくのがおすすめです。

死後事務委任契約をする

通常、亡くなった後の手続きは家族が行いますが、独身で身寄りがない人の場合は自治体が行うことになっています。ただし、遺品整理に関して自治体は対応しないことになっているので、大家さんや入居している介護施設が行わなければならなくなります。周りに迷惑をかけないためにも、死後事務委任契約を予め結んでおくと不安なくおひとり様老後を迎えることができるでしょう。

ローンを支払い終えておく

老後に住宅ローンが残っていると生活を圧迫します。そのため、できるだけ住宅ローンなどは繰り上げ返済をするなどして、定年前に完済しておくと老後の負担を軽減できるでしょう。

コミュニティを形成しておく

独身で生きていると孤独になりがちです。友人を作るのは、年齢を重ねれば難しくなるでしょう。しかしながら、コミュニティを持つことで生まれる人間関係によって、豊かな人生を送ることができるようになります。相談できる人がいるだけでおひとり様ライフは何かと安心材料になります。

少し勇気がいるかもしれませんが、一歩を踏み出してカルチャーセンターやクラブ活動などに積極的に入会するのもおすすめです。このように、おひとり様でも人間関係を構築する努力をしましょう。

定年後も働くことを検討しておく

定年後も働くことで老後資金の不安を解消できるでしょう。再雇用などで働き続けることで、厚生年金額が上がることにも繋がります。長く働くことで定期的な収入を確保し、リタイア後にも年金額を増やすのは、老後の資金を考える上で大切なことです。

個人年金保険やiDeCoを始める

国民年金や厚生年金だけなく、個人年金保険やiDeCoを利用するのも一つの手です。個人年金保険は、国民年金や厚生年金とは別に、保険料を支払うことで年金をプラスでもらえるというもの。また、iDeCoも私的年金の一つで、運用益にかかる税金が非課税になる点が特徴です。こうした備えを予めしておくのも老後に備えることにおいて大切だと言えます。

つみたてNISAを利用する

個人年金保険やiDeCo以外にも、資産運用をする方法もあります。それがつみたてNISAです。iDeCo同様に、運用益に対する税金が非課税になることが特徴です。新NISAも始まり、あらゆるニーズに応えた金融商品となっています。

まとめ

老後を考えるとき、独身だと不安になることも少なくありません。しかし、ミドルシニアのうちから老後の資金について考えておくだけで、おひとり様でも地に足のついた老後資金形成ができるようになります。おひとり様こそ、早めに老後資金について考えておきましょう。